814个手印的“归队”:一次跨越75年的“集结”

中国共产党历史展览馆党委书记、馆长李宗远接受捐赠

中国共产党历史展览馆党委书记、馆长李宗远接受捐赠

捐赠完成!

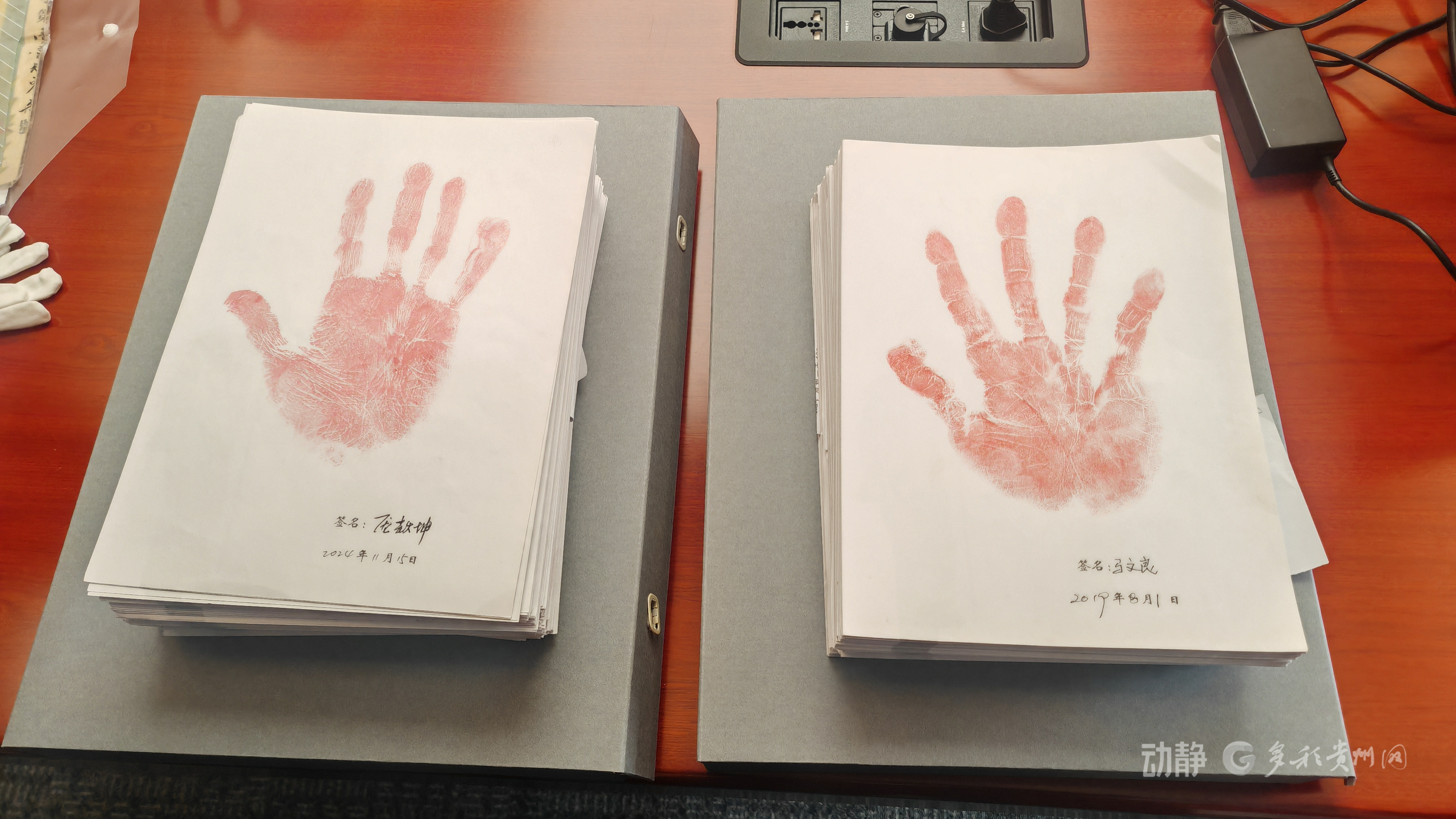

2025年10月25日上午,首都北京,中轴线北延长线的东侧的中国共产党历史展览馆,迎来了一批特殊的“客人”——814个鲜红的手印。

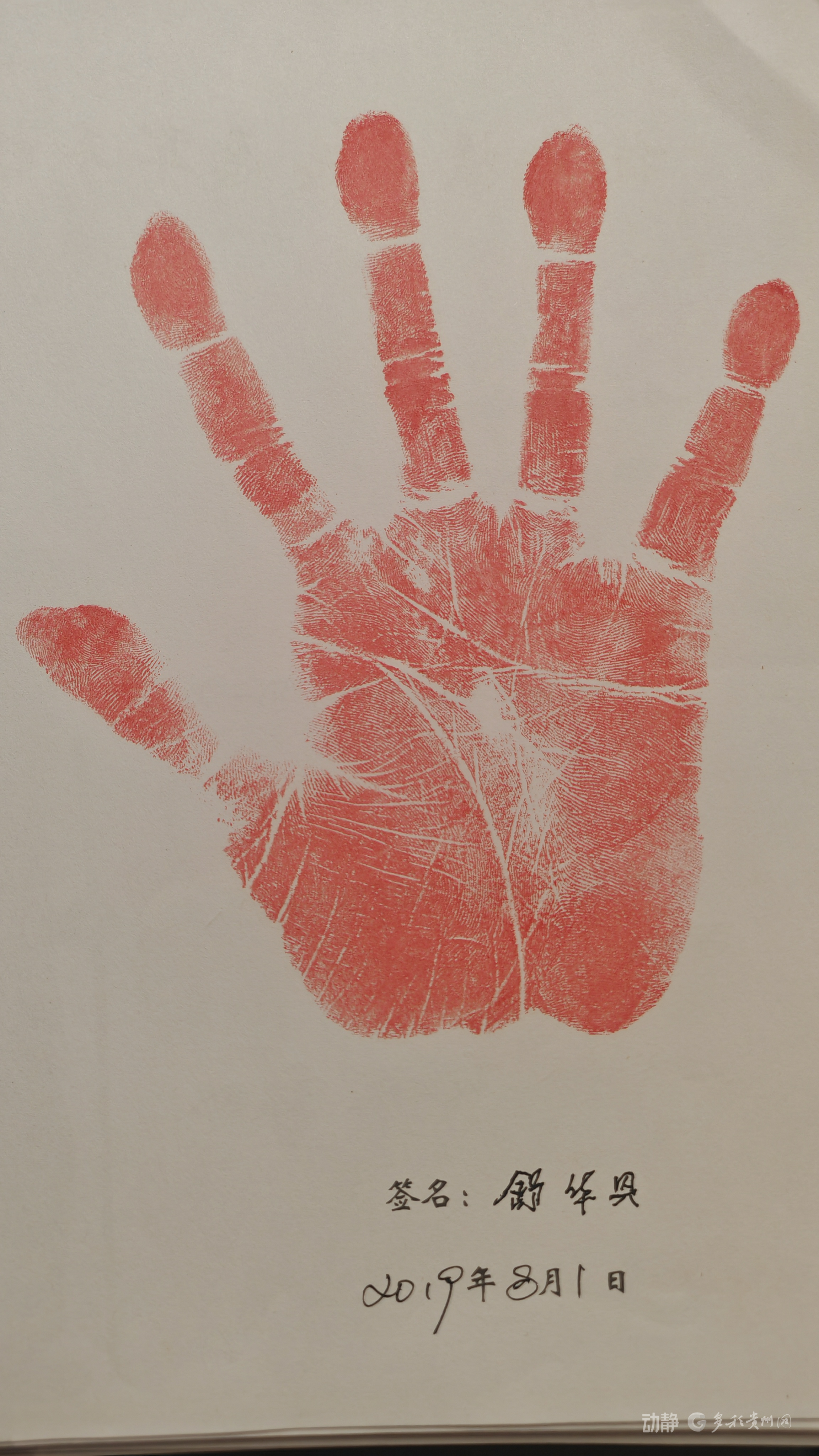

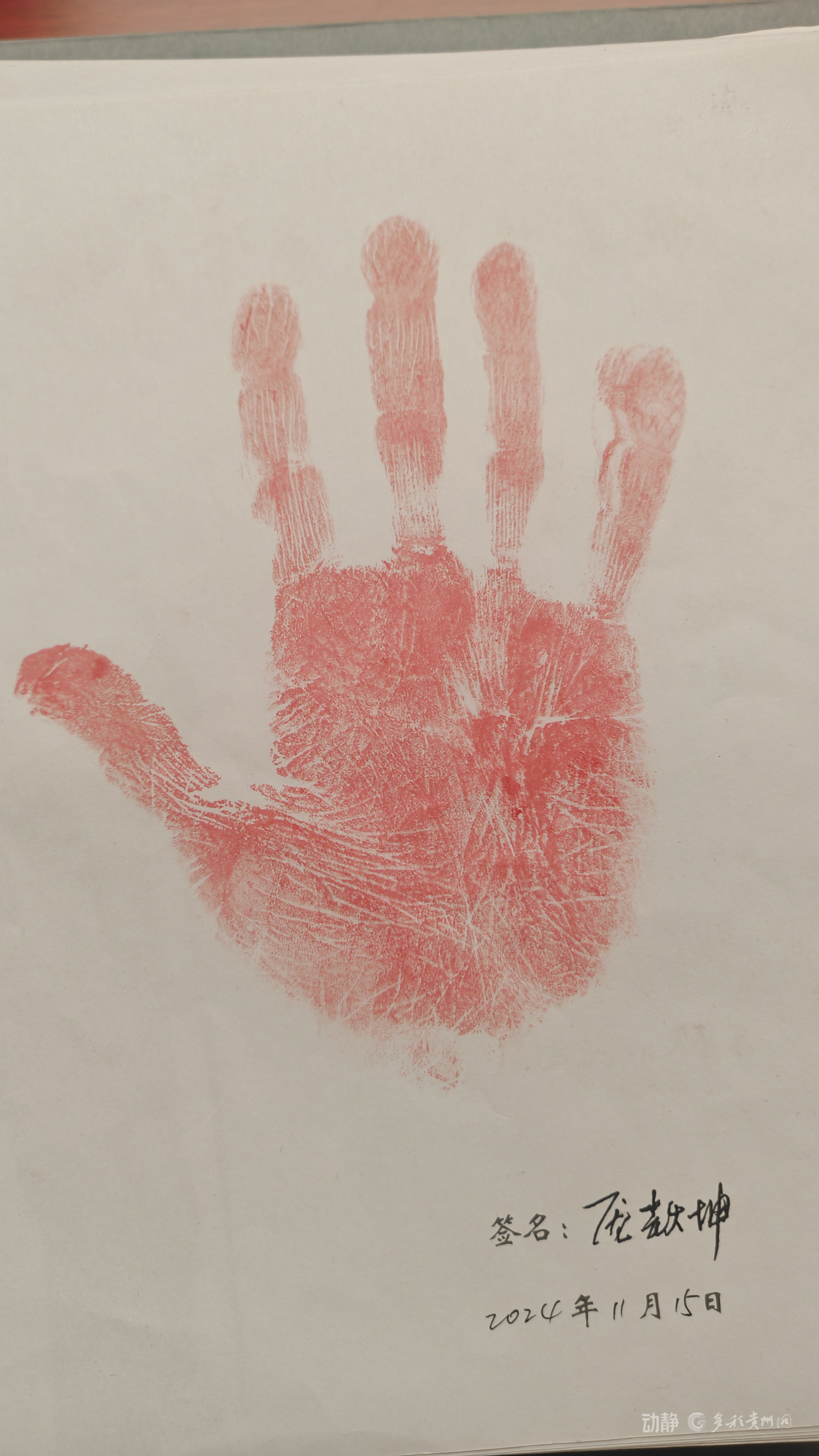

手印的主人们有一个共同的名字——中国人民志愿军。“这是来自贵州省黔东南苗族侗族自治州的800多位志愿军老兵的手印。你看,这是在180.6高地失去右臂、用左手按下印记的黄世明;这是在寒冬中跳进清川江接电话线的杨秀云;这是腹部中枪仍坚守阵地的38军老兵田毅……要让世世代代的国人记住这一只只保家卫国的手!”

捐赠人张林动情地说,“我花了近10年时间收集了这些手印,里面很多老兵都已经去世了。今天手印能收入中国共产党历史展览馆,说明我们的党、我们的祖国永远都记得这些最普通的中国人民志愿军战士。”

“抗美援朝战争是立国之战,打出了国威,打出了军威。中国人民志愿军老兵为党为国为民族为国际友谊付出了卓绝的努力,我们也正在收集相关史料。谢谢你们,你们十年来出于民族大义,做了一件有利于国家有利于人民的大好事,对两位这样的行为和情怀我们非常敬佩。我代表党史展览馆对你们的捐赠表示感谢。”中国共产党历史展览馆党委书记、馆长李宗远在捐赠仪式上表示。

凑近细看,这些手印的纹路里藏着握枪的老茧、冻伤的裂痕,更藏着75年前跨越鸭绿江的青春与热血。如今,它们安放在首都这座国家级展览馆中,与众多镌刻峥嵘的历史信物一道凝望祖国,看山河无恙。

今天,是中国人民志愿军抗美援朝出国作战75周年纪念日,75年前,由中华优秀儿女组成的中国人民志愿军,肩负着人民的重托、民族的期望,高举保卫和平、反抗侵略的正义旗帜,雄赳赳、气昂昂,跨过鸭绿江,发扬伟大的爱国主义精神和革命英雄主义精神,同朝鲜人民和军队一道,历经两年零9个月艰苦卓绝的浴血奋战,赢得了抗美援朝战争的伟大胜利。

今天,是这814个手印“归队”的日子,更是290万中国人民志愿军“集结”的日子。

远在贵州的志愿军老战士张继楷拨通女儿张林的视频,看着捐赠仪式红了眼眶:“老战友,还记得我们跨过鸭绿江时说过要‘活着回来’吗?跨越了半个多世纪,我们今天也算是在北京,集合了……”

与时间“赛跑”——一对夫妻,一场抢救性记忆留存

张林、龙云茂在山间走访

张林、龙云茂在山间走访

十年间,张林、龙云茂走访的地图标注

十年间,张林、龙云茂走访的地图标注

如今,志愿者张林、龙云茂,都已年过花甲,过去十年,他们跑遍了贵州省黔东南州的16个县、180多个乡镇、800多个村寨,走访1300多位老兵,用照片和视频记录下志愿军老兵们奔赴沙场、浴血奋战的故事。而他们俩有一个共同的身份——中国人民志愿军后代。

左,龙云茂父亲,中国人民志愿军铁道兵8503部队8团2营3连战士龙成福;右,张林父亲,中国人民志愿军60军180师538团战士张继楷

左,龙云茂父亲,中国人民志愿军铁道兵8503部队8团2营3连战士龙成福;右,张林父亲,中国人民志愿军60军180师538团战士张继楷

一开始夫妻俩只是想趁着业余时间,记录家里两位老父亲在朝鲜战斗的故事,给家人们留个念想。后来发现朋友的父亲也是志愿军老兵,朋友的朋友的父母也是,“大家都想我们去记录一下,就开始从身边开始,越走越多。”

2016年6月7日,张林走访黄平县老兵郭城,郭城在床上拿着党章

2016年6月7日,张林走访黄平县老兵郭城,郭城在床上拿着党章

而真正让张林下定决心要走下去的,是一个个老兵的故事。

“有一个叫郭城的老兵,我走访他的时候他已经躺在床上说话都困难了,我看到枕边有一本新的党章就问他,老人家你是党员吗?他点了点头,咿咿呀呀地说不出话,最后只吃力地重复一句话,我是党员,我是党员。当时对我震撼很大,我们都是党员,但他们对入党的感情跟我们是不一样的。”但仅过了两周,郭城老人就离开了人世。

2019年12月,张林走访榕江县老兵杨朝荣

2019年12月,张林走访榕江县老兵杨朝荣

走访中,张林发现很多老兵身体都非常不好,躺在床上奄奄一息,但一提到抗美援朝,老兵的眼睛马上就放光了,在他的记忆里是永远不可磨灭的一段记忆。“越来越觉得时间紧迫,老人们真的等不了了,来不及了。”

两人在家整理资料

两人在家整理资料

于是,2016年、2017年张林、龙云茂相继提前退休,全身心地,自费投入志愿军老兵走访工作。龙云茂说,“我给你开车,你专心采访,咱们一起找老兵。”从此,山路上多了一对“搭档”——张林负责采访、录像、整理故事,龙云茂负责当司机、秘书和史料核实工作。他们跟时间掰手腕,奋力“抢救”这些珍贵的故事。

龙云茂在记录老兵信息“当时天快黑了,路很陡,油门踩急了,车轰一下往后冲,我怕坠崖赶紧松油门,结果沙土路又让车往前滑。我爱人在车前指路,本能冲过来用身体挡车,把我吓得心都揪紧了。”张林回忆起一次冷汗直冒的走访。但1000多个老兵,少一个会怎么样呢?张林坚定地说,“一个都不能少,他们从战场上回来多不容易啊,一个都不能少!”张林终究没错过,第二次两人终于在县城的易地扶贫搬迁小区找到了这位老兵,抢救下了这位老兵在“上甘岭”战场上的故事。

龙云茂在记录老兵信息“当时天快黑了,路很陡,油门踩急了,车轰一下往后冲,我怕坠崖赶紧松油门,结果沙土路又让车往前滑。我爱人在车前指路,本能冲过来用身体挡车,把我吓得心都揪紧了。”张林回忆起一次冷汗直冒的走访。但1000多个老兵,少一个会怎么样呢?张林坚定地说,“一个都不能少,他们从战场上回来多不容易啊,一个都不能少!”张林终究没错过,第二次两人终于在县城的易地扶贫搬迁小区找到了这位老兵,抢救下了这位老兵在“上甘岭”战场上的故事。

张林在聆听老兵的故事

张林在聆听老兵的故事

总有人问他们,“这么多年,花这么多时间这么多钱值得吗?”“到底是怎么坚持下来的?”张林说:“战士们的故事太厚重,越走越没法放弃。”如今,他们走访过的1300多位老兵,在世的仅有300多位,曾经的影像资料,成为珍贵的口述历史。他们也整理制作了17本画册,名为《他们是最可爱的人》。前两个月回访时,有老兵问:“你是张林吗?怎么不像了?”她说:“十年了,我也该老了。”

最可爱的人——英雄,就在我们村

2021年5月,张林在武警黔东南州支队宣讲

2021年5月,张林在武警黔东南州支队宣讲

2025年9月,张林在岑巩县民族中学宣讲

2025年9月,张林在岑巩县民族中学宣讲

最近几年,张林夫妇一直在各个学校、单位开展抗美援朝的义务宣讲,“只要有人邀请我,我马上就去,一分宣讲费都不要,塞给我也不要,我不能用老兵的故事来收钱。”让张林感到欣慰的是,那一个个打动她的故事,也打动了聆听宣讲的人。“孩子们说,原来,英雄就在我们村。”

2019年7月,麻江县老兵罗雍培在回忆战场上的十八兄弟

2019年7月,麻江县老兵罗雍培在回忆战场上的十八兄弟

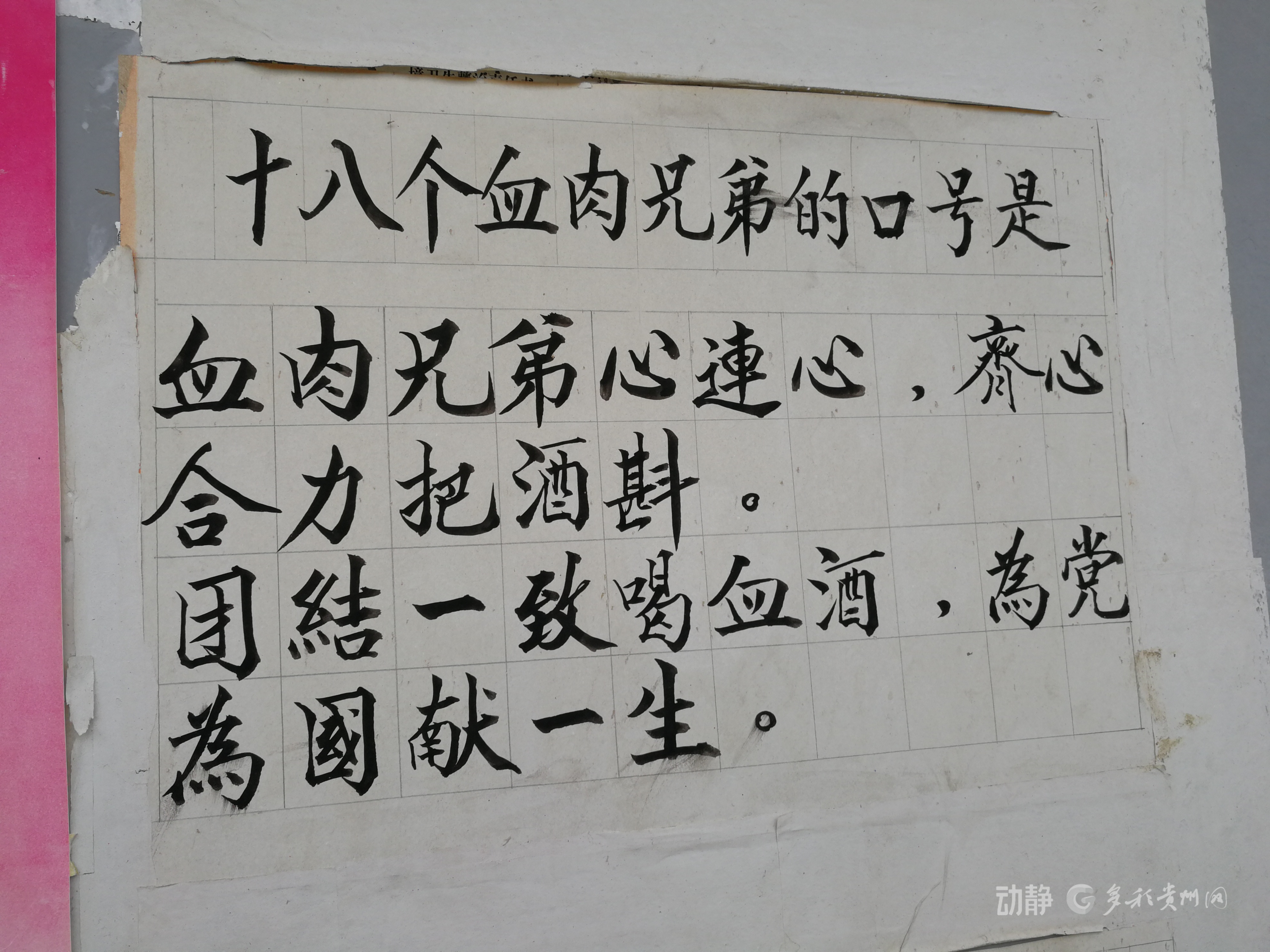

麻江老兵罗雍培,曾是中国人民志愿军铁道兵8501部队的一名通讯员。走访他时,家中仍贴这张特殊的“誓言”——那是他们十八位战友组建敢死队排雷前写的。

罗雍培将70年前和战友的誓言贴在家门口

罗雍培将70年前和战友的誓言贴在家门口

出发前夜,每人扎破手指,将血滴进酒碗,轮流喝干后齐声许下“为党为国献一生”的誓言。没人想着活回来,只盼多排一颗雷,让运输线更安全。他曾亲眼目睹一列车伤员在轰炸中全部牺牲,可他们十八个敢死队员,竟奇迹般全活了下来。回到故土,想念战友时,他便看看这张誓言,仿佛又看见当年的热血模样。

2021年10月,张林走访张恒贵

2021年10月,张林走访张恒贵

老兵张恒贵,曾是中国人民志愿军60军180师538团3营8连战士。当时战况十分激烈,敌方在山上叫嚣“180师没了,全军覆没”,他立刻在山下怒吼回应:“谁说的180师没了,老子就是180师的!”

2021年10月,张恒贵(中)和他的两位战友

2021年10月,张恒贵(中)和他的两位战友

老兵回忆起过往,眼神依旧坚定:“打没了,再补!打没了,再补!即使连队的老班底没了,我们连的旗子,永远不会倒!因为我们背后,站着全中国人民!”

2018年4月,凯里老兵赵家清向张林介绍战场往事

2018年4月,凯里老兵赵家清向张林介绍战场往事

凯里老兵赵家清,总爱讲“火线入党”的往事。战场上的“党员”二字不是荣誉勋章,是要冲锋在最前的,是要为战友挡子弹的,生死关头绝不能退。可当年在硝烟里抢着入党的年轻兵,比比皆是。十七八岁,二十出头,也会怕,也会抖。可枪声一响,看着身边的兄弟,就不怕了。“大不了就是一死,也是为人民服务。”老兵们说这话时,语气轻得像说家常,却藏着保家卫国的决心,几十年都没散。

2025年5月,张林回访慰问三穗县老兵潘万吉

2025年5月,张林回访慰问三穗县老兵潘万吉

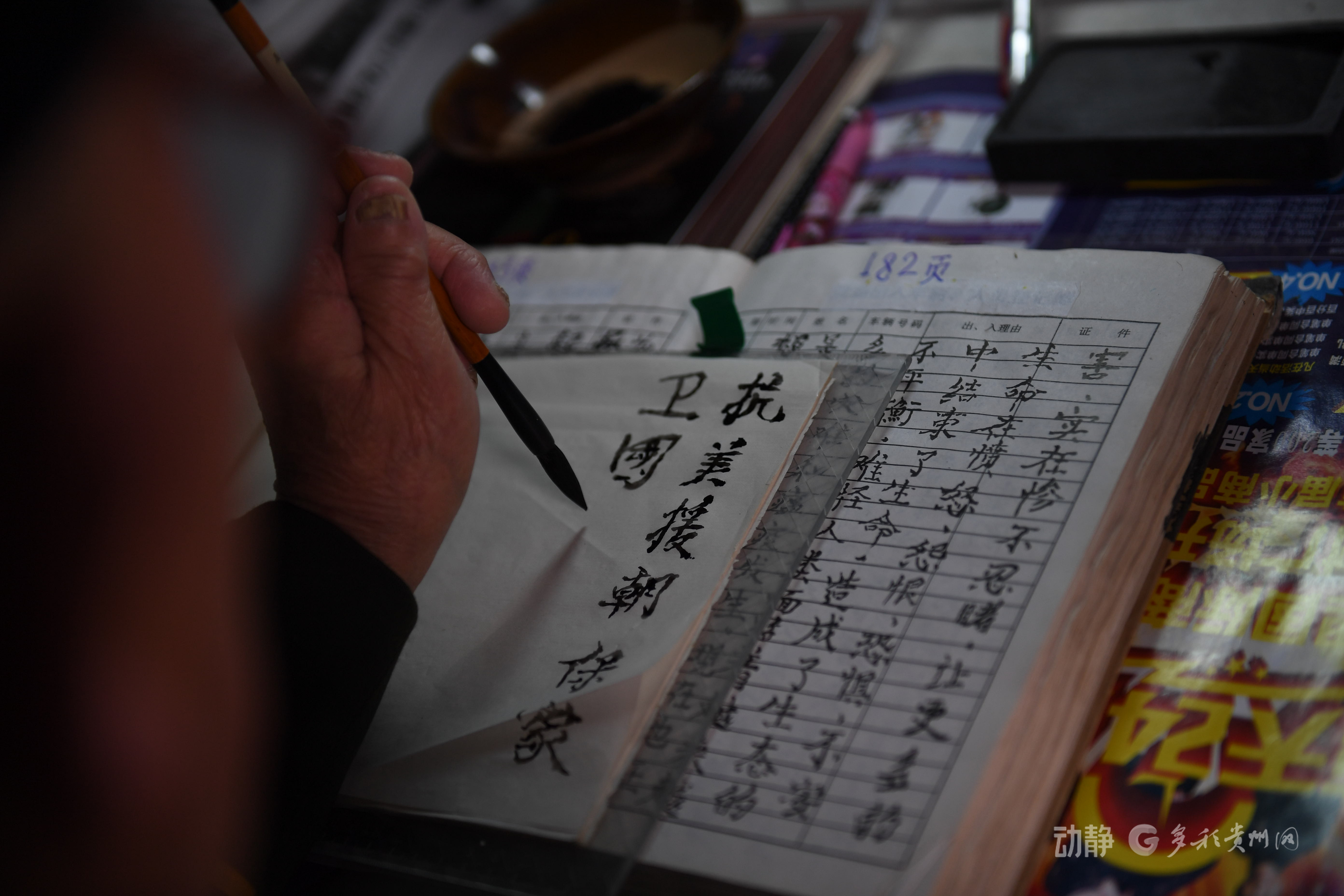

在朝鲜失去右臂的志愿军老兵黄世明用左手写字

在朝鲜失去右臂的志愿军老兵黄世明用左手写字

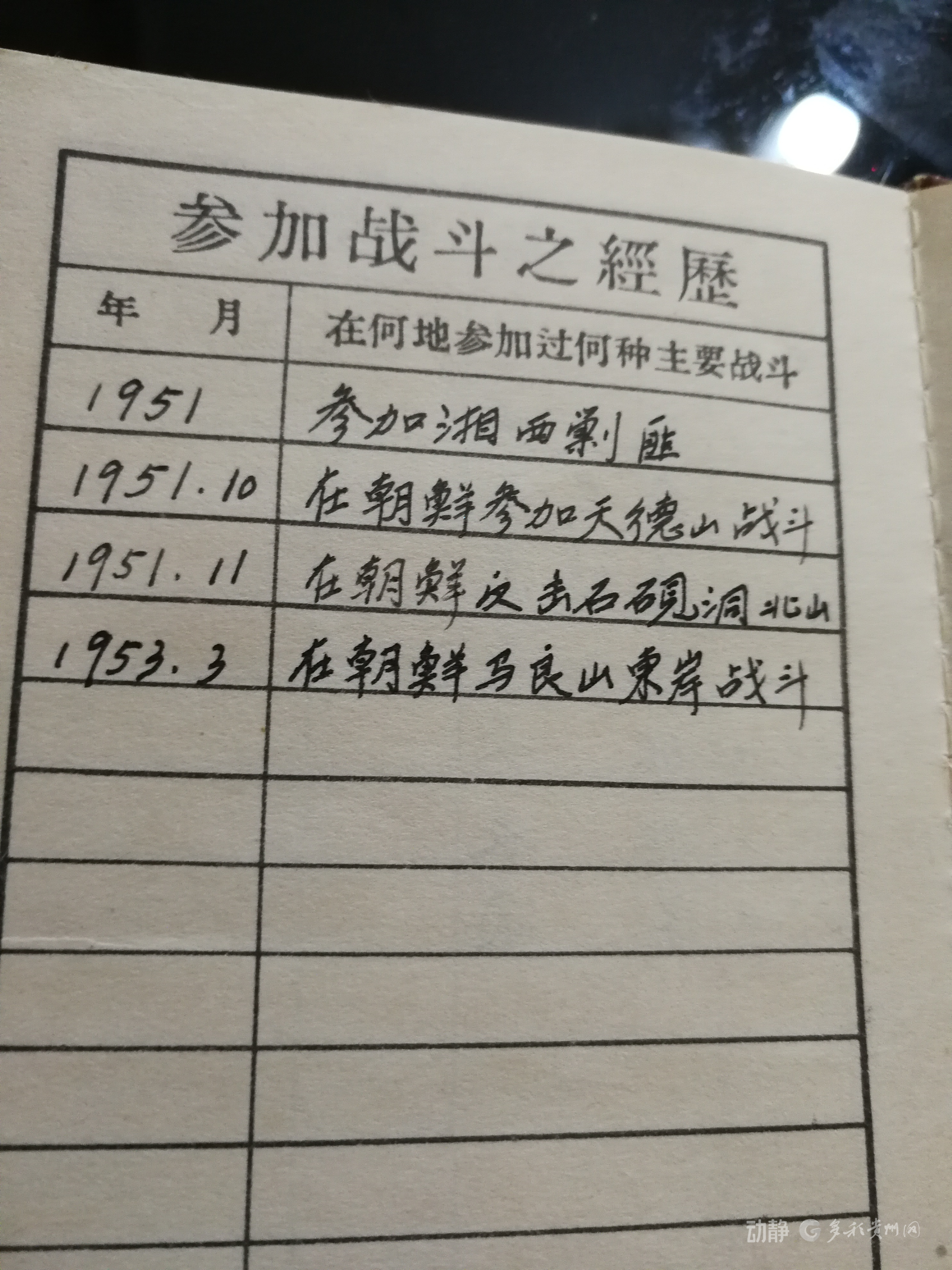

志愿军老兵的战斗经历

志愿军老兵的战斗经历

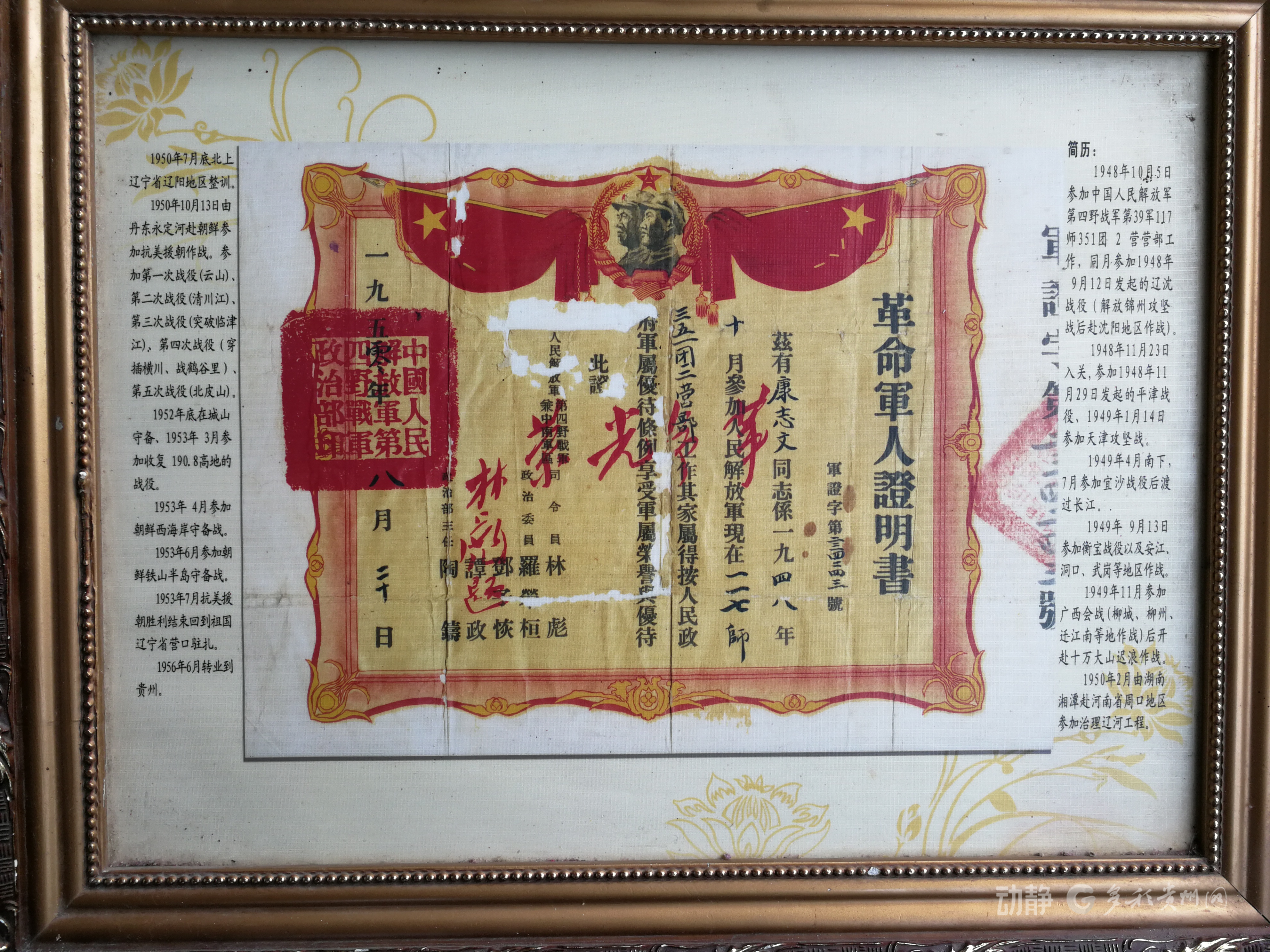

志愿军老兵的革命军人证明书

志愿军老兵的革命军人证明书

2016年12月,张林走访台江县老兵邰秀成

2016年12月,张林走访台江县老兵邰秀成

2016年5月,张林走访剑河县老兵李立德

2016年5月,张林走访剑河县老兵李立德

这些老兵,就散落在城市巷陌与乡村炊烟间。他或许是檐下翻旧照的老人,眼里藏着渡江风雪;或许是天地间种地的农人,皲裂的指缝还留着握枪的老茧;或许早已化作黄土,将故事埋进了岁月。他们从不提及纪念章后的生死考验,只是静默地看着如今的家国安康,把血与火的记忆,悄悄藏在皱纹里、凝视中。

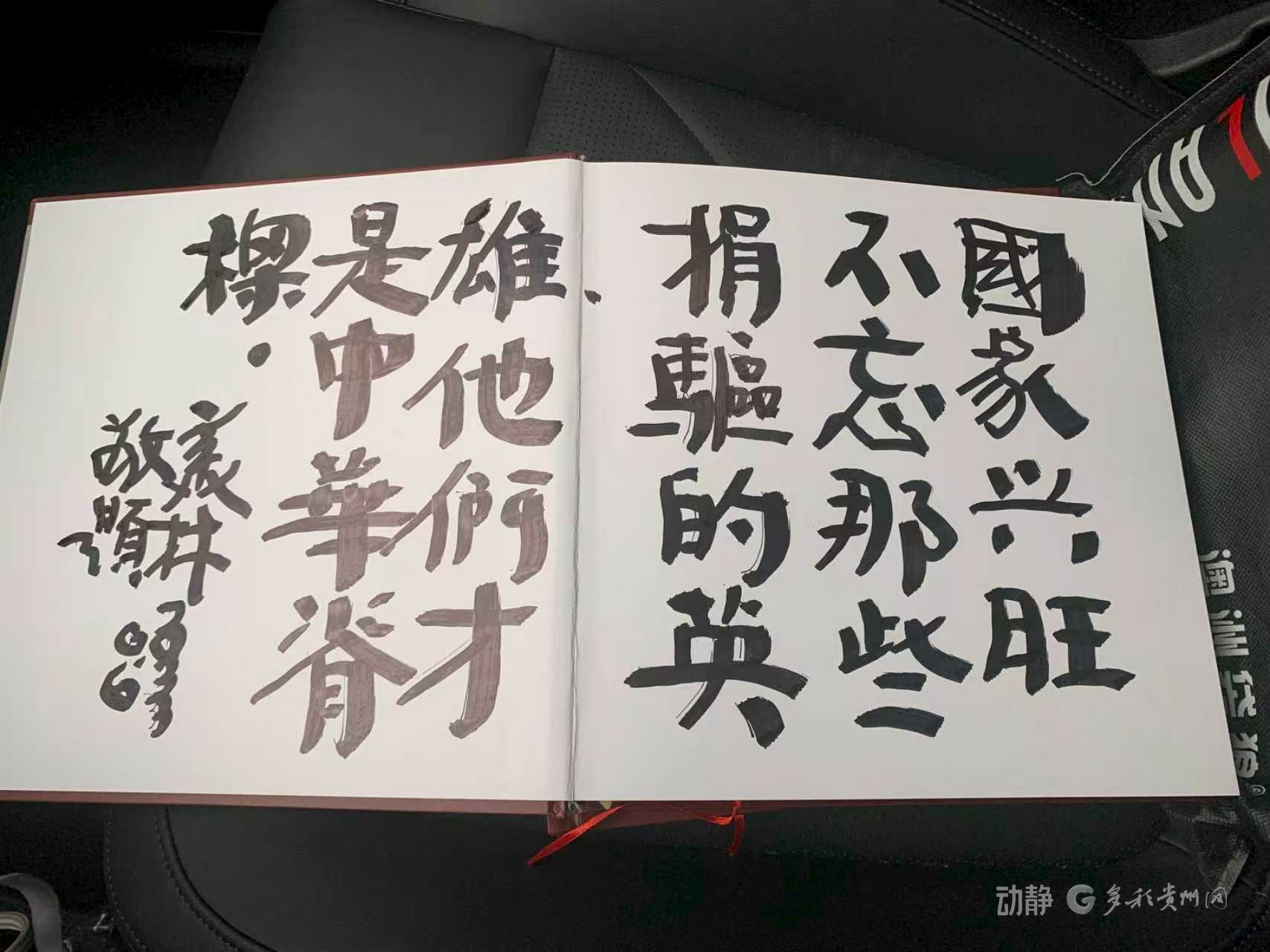

中国当代艺术家韩美林为张林所整理的画册《最可爱的人》题词

中国当代艺术家韩美林为张林所整理的画册《最可爱的人》题词

虽然无数次讲起这些故事,但张林的眼眶依然会湿润,声音依然会哽咽:“黄继光、邱少云是英雄,在我们身边的这些普普通通的士兵同样是英雄,他们就像一块一块的基石,用血肉之躯来筑起了保家卫国的长城。永远值得我们后人铭记。”

晚风拂过,带着北京秋日的凉意,却吹不散展览馆里那814个红手印的温度。它们像814颗星星,在党和国家记忆的殿堂里,永远闪耀着属于“最可爱的人”的光芒。