我的留学故事丨从沉默到自信的蜕变

我是一个贵州女孩,现在是一名英国留学生,就读于英国利物浦大学,现在在学习传播学和英语相关的知识。有很多关于英国学习方面的见闻想要分享给大家,希望大家喜欢。

在利物浦大学的学习经历中,研讨课(Seminar)是让我印象最深刻的一种授课方式,它强调学生的自主思考和互相交流,每位学生都需要提前阅读相关资料,并在课堂上积极参与互动,表达自己的观点。这种课堂模式不仅提高了我的自主学习能力,也让我在英语表达和学术讨论方面有了显著的成长。

在局促中开始第一堂研讨课

我至今还记得第一次参加研讨课时的紧张心情。那是一堂传播学的研讨课,主题是“评估学术研究”。

走进教室,我发现桌椅围成了一个开放的讨论空间,十几位来自不同国家的同学围坐在一起,有人拿着提前打印的阅读材料,有人正快速浏览Canvas上的课件。教授坐在一旁,随时准备引导讨论。这种自由、平等的氛围让我既兴奋又有些紧张。

在国内,我习惯了老师讲、学生听的模式,而研讨课则要求学生主动发言、表达自己的观点,甚至需要对他人的观点进行质疑或补充。尽管开学前已经有心理准备,但真正坐在这里,我还是感受到了一丝不安——我的英语表达是否足够清晰?我的观点是否有价值?如果听不懂别人说的话怎么办?这些问题在我脑海中反复盘旋,让我在开始上课前略显局促。

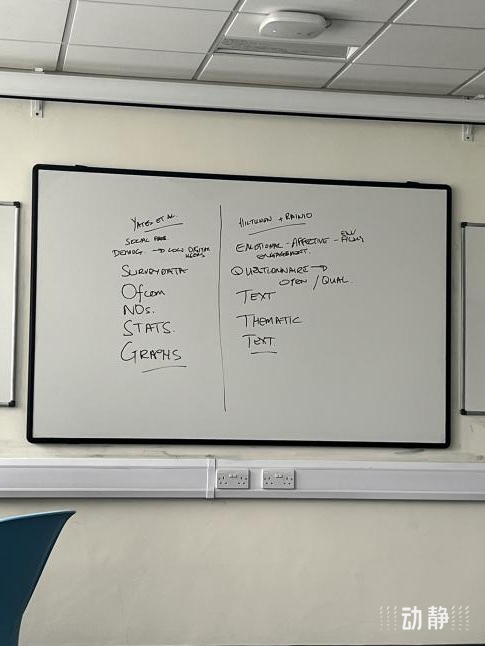

第一次研讨课的教室

第一次研讨课的教室

小组讨论:观点的碰撞与交流

教授简单介绍了今天的主题Assessing Research(评估研究),分发了两篇学术论文,并给出了一系列问题,然后要求我们分成小组对这两篇学术论文进行分析。其中一个问题是:是什么让一篇论文成为学术研究,而不是新闻或者社交媒体上的帖子。

小组里的同学提出了不同的观点,包括研究方法的严谨性、研究的可信度、数据来源的可靠性等等。不断有人提出新的观点,一直输出自己的想法,他们的发言既清晰又自信,表达流畅而有逻辑,让我一时间不知道该怎么插话。

讨论结束后,教授让每个小组分享他们的分析结果。我发现,每个小组的观点都不尽相同,但都充满了逻辑性和批判性。

在过去的学习经历中,我总是习惯性地接受课本和老师讲授的知识,很少主动去质疑或深入思考。而这堂研讨课让我明白,真正的学术探索不仅仅是获取知识,更是不断地提出问题、分析问题,并寻找更合理的答案。

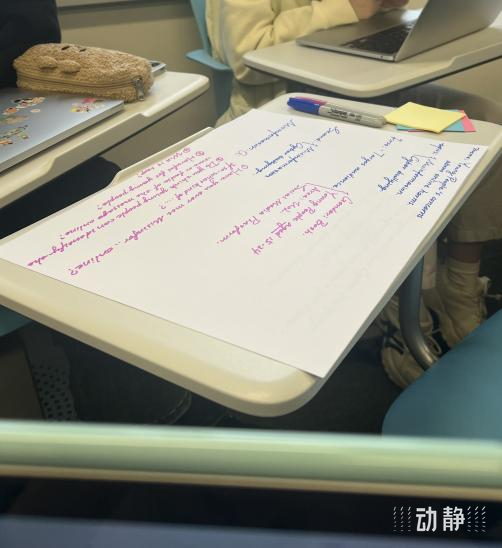

课堂上各个同学的观点

课堂上各个同学的观点

小组讨论一起写下各个观点

小组讨论一起写下各个观点

研讨课的启发:主动思考与互动

整堂研讨课下来,我的感受非常深刻。这不仅仅是一次知识的学习,更是一次全新的课堂体验。在研讨课上,学生需要主动参与,甚至要学会与他人辩论。教授不会给出标准答案,而是引导学生自己去思考、去发现。

通过这次研讨课,我明白了几点

语言不是障碍,勇敢表达更重要。其实同学们并不会在意你的英语是否完美,更在意的是你的观点是否有逻辑。即使语法有些错误,表达得不够流畅,也没有人会嘲笑你,反而会认真倾听,并鼓励继续发言。

批判性思维是关键。 在国内,我们习惯了接受知识,但在英国的课堂上,我们需要对任何知识保持质疑,思考它的适用性、局限性,以及是否存在其他可能的解释。

学会倾听同学的观点。讨论的意义不仅仅在于表达自己,更在于学习他人的思考方式。我在这堂课上听到了来自不同文化背景的同学对于研究可信度的见解,这些都是我在国内课堂上很少接触到的。

提前阅读和准备能帮助更好地参与讨论。由于研讨课的内容需要基于前期阅读的文献,如果没有提前预习,很难在课堂上迅速理解他人的观点并做出回应。所以,课前阅读和思考是参与研讨课的重要前提。

从被动学习到主动探索

从第一堂研讨课的紧张与不安,到最终勇敢发言并融入讨论,我感受到自己逐渐在适应新的教学方式。这种以学生为中心的课堂模式不仅让我学到了知识,也让我学会了如何独立思考、如何表达自己、如何与他人沟通和合作。

现在我很喜欢上研讨课,因为这是一个极好的学习机会。它不仅仅是一个知识获取的场合,更是一个交流思想、拓宽视野的平台。在未来的学习过程中,我希望自己能更加积极地参与,享受这种充满思辨与探索的课堂氛围。