国际博物馆日 从酒文物领略饮酒文明

今天(5月18日)是国际博物馆日,2025年国际博物馆日的主题是“快速变化社会中的博物馆未来”,重点强调在快速变化社会中,作为文化身份的重要连接者、创新者和守护者,博物馆如何与时代共振。

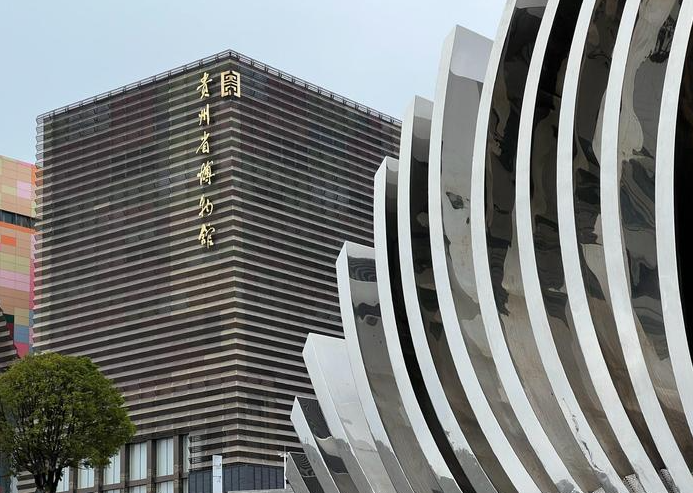

贵州省博物馆于1958年建成开馆,2016年从贵阳市云岩区迁址于观山湖区。博物馆建筑面积4.7万平方米,文物总数有5万余件,为国家一级博物馆。

首次系统展示贵州30万年历史文化的通史展览《人文山水 时光峰峦——多彩贵州历史文化展》从去年初开展至今,已经接待观众超270万人次。

在展馆内,一批出土于贵州平坝马场的青瓷罐引来观众驻足欣赏,其中一件莲瓣纹青瓷罐属南朝时期文物,器身施青黄釉,肩部置六个桥形耳,腹部饰双层覆莲瓣纹。

贵州省博物馆保管部副主任、副研究馆员袁炜告诉记者,莲在古代文化中具有多重象征意义,既包含《爱莲说》所推崇的高洁品格,亦作为圣洁的精神图腾。“莲花纹样不仅体现造型艺术之美,更深植传统人文内涵,此类器皿虽兼具盛酒与盛水之实用功能,但放在墓葬之中,其作为酒器的可能性更为显著。”袁炜说。

这批瓷器出土的地点平坝马场,也就是后来大松山墓群所在地。大松山墓群位于现贵安新区马场镇,是贵州乃至西南地区已发掘规模最大,延续时间最长的一处墓群,年代跨度从两晋延续到宋元明时期,展现出西南边疆古代先民1400多年历史、文化和文明。袁炜介绍,早在20世纪60到70年代,贵州省博物馆组织了相关单位,对该墓群开展系统性考古发掘,其中规模较大的墓葬出土了大量造型独特的酒水器具,莲瓣纹青瓷罐就是其一。2022年7月到2023年1月,贵州省文物考古研究所联合北京大学、四川大学、中山大学对该墓群开展了全面考古发掘,出土各类文物4000余件(套)。大松山墓群丰富的文化遗存,是各地区各民族在交往、交流、交融过程中构建中华民族多元一体格局的生动体现。2022年,大松山墓群入选年度“全国十大考古新发现”。

展厅内,同一墓群还出土了各式的青瓷罐,袁炜说:“这些南北朝时期流行于东南沿海等地的原始青瓷,其釉面光滑,作为盛酒容器被密集随葬的现象,与古代祭祀礼仪密切相关。而墓葬中酒器体量普遍较大,是由于早期尚未出现高度蒸馏的白酒,祭祀仪式中使用的米酒类低度酒需大量饮用才能达到微醺状态。”

青瓷鸡首壶是南北朝时期的文物,通体施黄绿釉,浅盘口、鼓腹、细长颈、平底,肩上置鸡首状流和两只桥形耳。袁炜告诉记者,青瓷鸡首壶也是盛放酒水的,南朝的早中期,更流行器身浑圆的造型,到南朝的中后期,器身逐渐拉长。

鐎斗,也称“刁斗”,是古代一种带柄的器物,有三足、有流,可作为量器,也可以热酒、温食。

“古人有温酒饮用的习惯,鐎斗更方便用火在底下进行加热。《三国演义》中关羽温酒斩华雄,说不定用的就是这样的温酒器。”袁炜说。

据介绍,今年以来,省博已经接待观众60余万人次,人群分布60%是18岁至60岁之间的人群,主要以年轻人占主体地位。这段时间,馆内还配备了AR眼镜智慧导览,增强观展体验感。

游客吴先生佩戴后表示,非常赞同这种科技感的沉浸式体验,“戴了眼镜后会注意到很多参观细节,而且里面的内容丰富,能够更全面、更立体地了解文物。”吴先生说。

记者:包诗靖 视频:向俊丹