我们的“十四五”丨化屋村的新生活

“十一”假期虽已结束,来到化屋村的游客依然络绎不绝。

初秋时节的化屋村,宛如一幅山水长卷,在乌江之畔徐徐展开。

(化屋村全景)

如果你站在村子高处的观景台俯瞰,青山排闼,峭壁如斫,乌江源百里画廊的壮阔景致尽收眼底。

这个昔日“不通电、不通水、不通路”的深山村落,如今已成为游客纷至沓来的旅游胜地。“十四五”以来,化屋村凭借好山好水与特色产业,蹚出一条“旅游饭”致富路。村民们开民宿、办农家乐、传承苗绣、打造新业态,人均可支配收入从2020年的1.05万元增至2024年的3万余元。

农家院里黄粑香

村民赵玉学家一楼客厅悬挂着2021年习近平总书记来到化屋村考察调研时,与赵玉学一家包黄粑、在广场上与群众亲切交流的照片。

赵玉学曾是化屋村精准扶贫建档立卡户,过去一家人住在不通电、不通水、不通路的麻窝寨里,无论是生活还是孩子上学都非常不便,后来通过易地扶贫搬迁,他们住进了150平方米的二层小楼,生活发生了翻天覆地的改变。

(赵玉学农家乐)

这几年,夫妻二人把自家小楼重新规划了一番,在一楼开起了农家乐,赵玉学注册了“赵玉学黄粑”商标,把一楼一间卧室改造成了黄粑专卖门面,在家门口红红火火地做起了生意。

(赵玉学正在摆放黄粑)

赵玉学说:“如今一家人都在经营黄粑生意,我们不仅立足本地,我还常去外地拓展市场。旅游旺季时,就在村里招待游客。”

巧手绣出新生计

2021年,习近平总书记在化屋村考察时指出:“民族的就是世界的。特色苗绣既传统又时尚,既是文化又是产业,不仅能够弘扬传统文化,而且能够推动乡村振兴,要把包括苗绣在内的民族传统文化传承好、发展好。”

这句话让村民杨艳更加坚定了方向,重新拾起祖传的苗族刺绣蜡染手艺。

2022年自己的公司成立后,杨艳加快创新步伐。她将扎染、彩染与苗绣技法融合,设计的凤凰图案独树一帜。订单从全国各地涌来,一位远嫁台湾的顾客特意订制手工蜡染彩染作品,说要“把家乡文化带过去”。

随着订单增多,杨艳开始培训村里绣娘,首批十余位绣娘从最初的迟疑到主动询问“还有单子吗”,通过家庭工坊模式,她们的收入逐渐超过外出务工的丈夫。

为了保证手工绣的质量,杨艳的工坊每月最多完成十幅苗绣,复杂的订单由她亲自完成,简单工序则分给其他绣娘协作。如今,杨艳只需专注刺绣,其他活由丈夫包揽。

某一天,女儿看着母亲发在朋友圈的作品,无意间说了一句:“我的妈妈很厉害。”这句话让杨艳感慨:“如今,我们妇女站起来了。”

“楼下数银子”的愿景变成现实

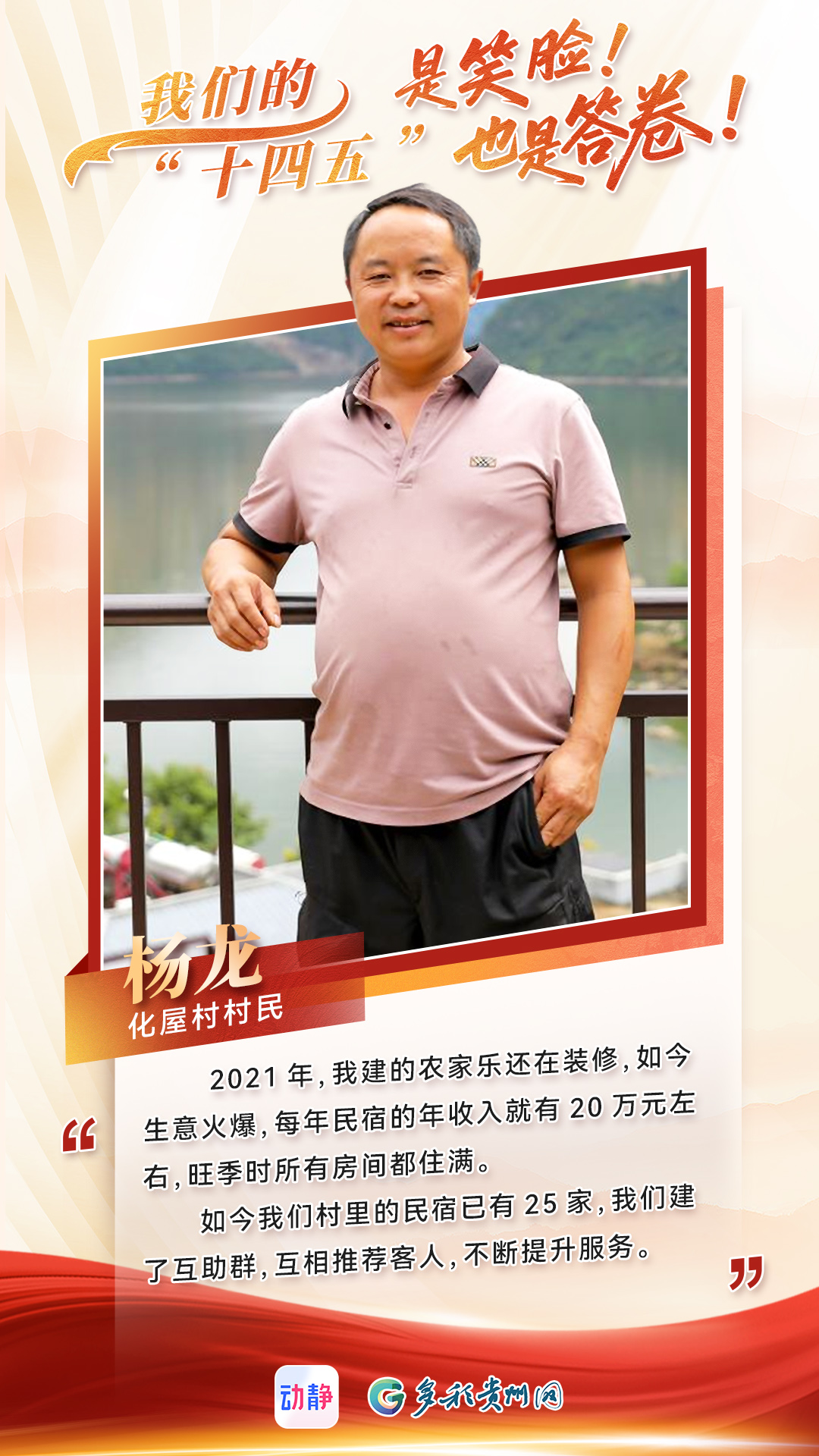

随着越来越多的人认识并了解化屋村,前来进行深度游的游客也与日俱增。这一变迁,村里第一家民宿的老板杨龙全都看在了眼里。

站在自家民宿"山水云间"的阳台,杨龙抬眼就能望见对面山峦起伏的"大鹏展翅"景观,六冲河在脚下潺潺流过。

多年前,他在村民会议上提出建民宿、发展旅游的设想时,台下传来阵阵笑声。“当时说出‘楼下数银子,楼上住人’的期盼,很多人都不相信。”

2019年,杨龙开始在六冲河畔自建民宿。经过多方考察学习,一座白墙灰瓦的三层小楼拔地而起。

2021年,习近平总书记来到化屋村看望乡亲们,这个深山村寨从此进入大众视野。

随着关注度的提升,预订民宿的电话接踵而至。如今,民宿的十四间客房在旺季总是爆满,院坝里常常摆满餐桌,最高单日营业额达到一万二千元。截至2025年,前期投入的一百二十多万元已基本收回。

化屋村的面貌也在悄然改变。以前靠种黄姜、养牛为生的村民都开始吃上了旅游饭,曾经遍布路面的牛粪痕迹早已不见踪影。

随着旅游业的发展,化屋村的民宿增至二十五家。民宿经营者们建起了微信群,为不同需求的游客分配民宿,有些讲究住宿环境,有些讲究舒适,有些讲究性价比,民宿老板们相互不吝啬地推荐着客源。

“楼下数银子,楼上住人”的设想变成了现实,如今的杨龙将背挺得笔直。

山水间的咖啡和露营

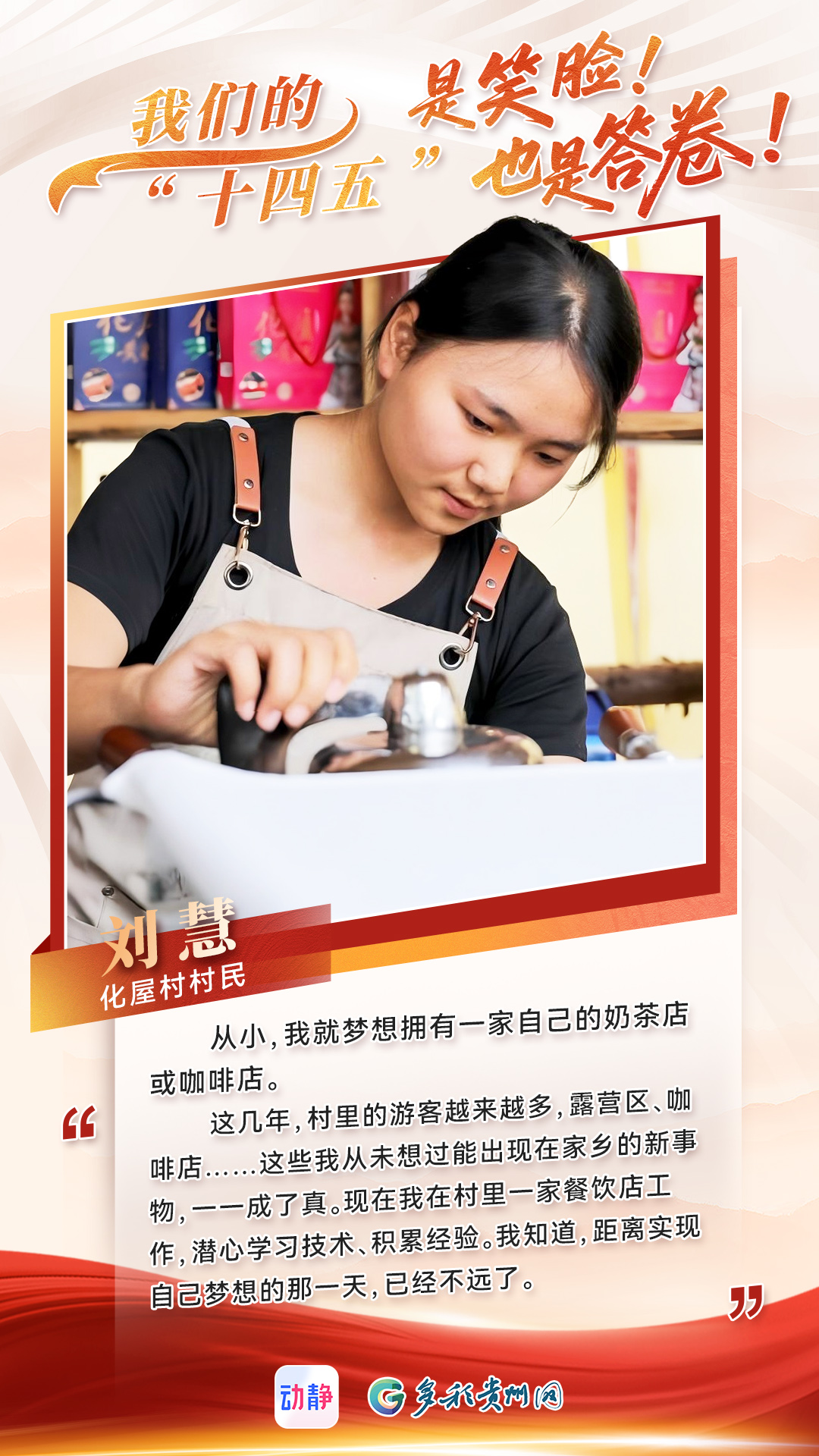

每日清晨,村民刘慧系上围裙,走进村里一家叫开心小院的餐饮店开始工作。她熟练地擦拭操作台,将各类器具归置整齐。

“从小就想开一家自己的奶茶店或咖啡店。”刘慧说。

她对记者提到村里新修的旅游公路,这条路从黔西市新仁通往化屋,是一条绿色生态景观大道,全长8.452公里,通车后,从县城到化屋村的车程缩短了近一半。

上午十点,第一批游客到来。刘慧在柜台后为客人点单,同时观察着制作饮品的每个步骤。她在这里工作已有一年多,潜心学习冲泡技术和店面管理。操作台上,不锈钢雪克壶与玻璃量杯摆放有序,她熟悉每种原料的配比和温度要求。

开心小院在午后逐渐热闹起来。刘慧注意到,游客多是二十岁到四十岁的人群。他们愿意在山水之间为一杯特色饮品付费。旺季时,每天能卖出几十杯咖啡。

“现在村里有了露营区、咖啡店。”刘慧说。

(开心小院)

傍晚六点,烧烤区开始营业。刘慧和同事配合默契,她负责的饮品区始终保持着台面整洁,每杯饮品的制作时间都精确到秒。

“旺季时上面咖啡店人气很旺。”她观察到不同区域的客流规律。化屋小院的营业时间通常从早上持续到晚上八点,而烧烤区会经营到午夜十二点。人均消费五十至六十元,双人套餐定价二百一十八元。

夜晚,最后一批客人离开后,刘慧清点着当日物料,在笔记本上记录消耗情况。她注意到不少游客提及,除了欣赏民族风情和山水景色,还期待更多体验项目。

收拾完店面,刘慧穿过村中小径回家。她盘算着这些日子学到的运营经验——从原料采购到客户服务,从产品调配到店面布置。

“距离实现梦想的那天不远了。”她说。

刘慧计划着未来自己的饮品店,她相信这片山水间的村寨正迎来新的机遇。

共吃“旅游饭”,收入节节高

近几年,化屋村旅游业态持续丰富,村民收入显著提升。2024年,当地旅游接待人次达190万,旅游综合收入1.6亿元。

(化屋村露营基地)

“桥旅融合项目正处于审批阶段。现有业态包括直升机观光、小型飞机体验、滑翔伞与露营基地。沿江步道和古道可供游客徒步。下一步计划推出乌江夜游船项目,并在崖壁打造灯光秀。”化屋村党支部书记肖阳群告诉记者,桥旅融合将连接邻近的村寨,开发沿湖游憩设施。

在肖阳群看来,五年间,村民精神面貌发生变化。游客多了,村民主动寻求增收途径,积极开设民宿、农家乐,在餐饮街通过抽签经营小吃摊位,家庭收入提高,内生动力增强。

为提升旅游服务质量,化屋村定期组织礼仪培训和菜品改良,推出民族特色菜肴。推出歌舞表演等节目,吸引游客驻足。

目前化屋村超半数村民已经吃上了旅游饭。肖阳群介绍,未来五年,化屋村计划进一步丰富旅游业态,提升服务与接待能力,确保村民持续获益。

摄影:黔西县融媒体中心记者 陈颖