动静文学|冉正万:为何写一位逃到贵州屯堡的“失败”读书人?

这哪是明朝故事?这分明是一个现代人如何与失败、错位、边缘化相处的过程。所谓“主题性创作”,是把国家要讲的文化根脉,放进活生生的人心里去长。——冉正万

贵州作家冉正万

贵州作家冉正万

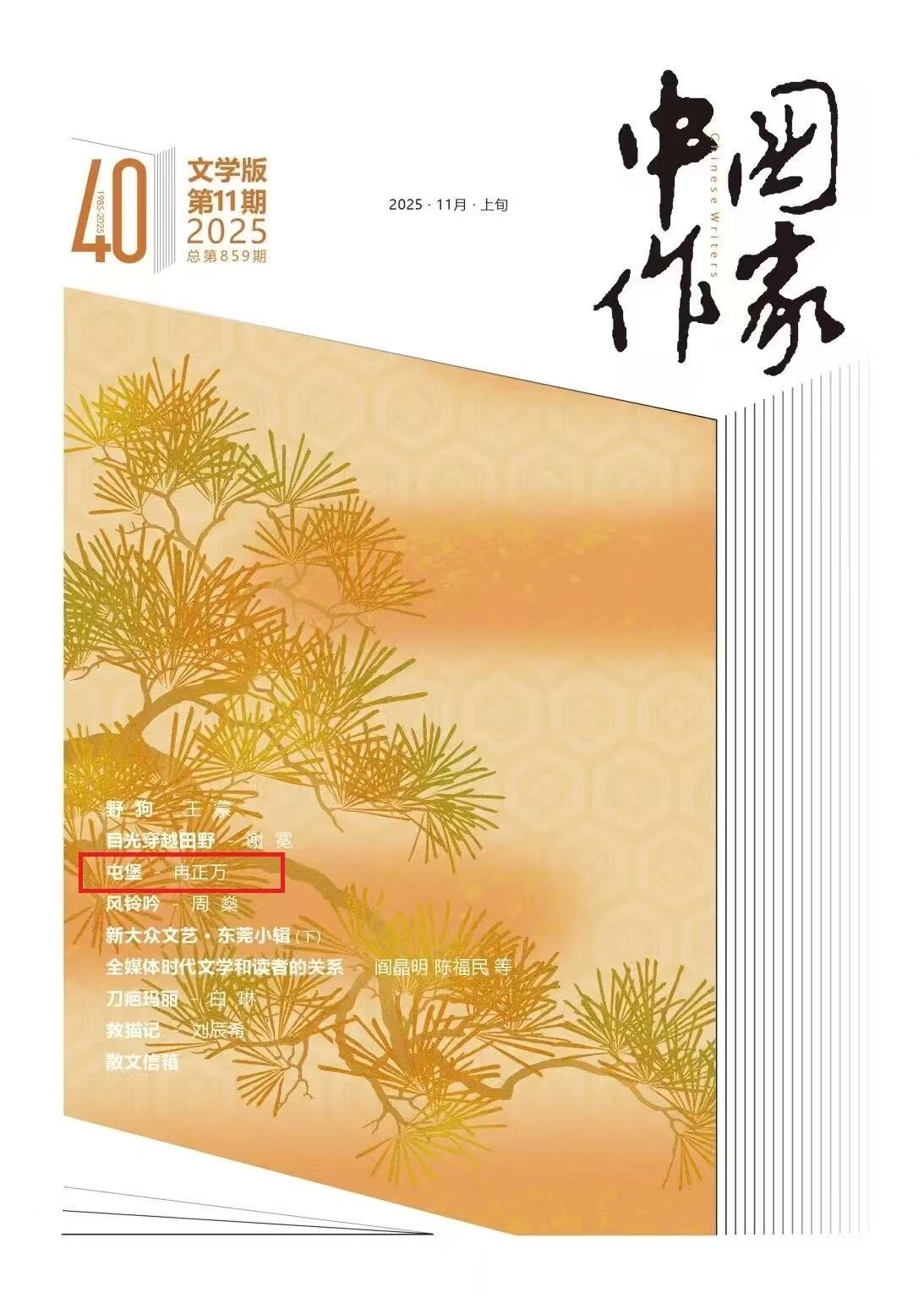

近日,贵州作家冉正万的新长篇小说《屯堡》登上《中国作家》2025年第11期。作品以明初“南北榜案”为引,讲述江南士子郝余良被卷入科举风波后流落贵州屯堡的命运轨迹。

动静贵州记者对话作家冉正万,听他讲述如何从一场六百年前的“高考取消”出发,将被正史忽略的普通人写进贵州的屯堡,又如何在“四大文化工程”的宏大叙事中,借历史故事映照现世人生的困顿与出路。

从600年前的“高考取消”讲起

记者:您为什么偏偏选中“南北榜案”这个大众颇为陌生的历史事件,作为整部小说的起点?它对今天的我们,还有回响吗?

冉正万:其实很多人根本不知道有这回事。但你细想,今天高考为什么分省录取?为什么北京、河南、贵州的录取分数线不一样?这种录取方式,600多年前就埋下了。

明洪武30年(1397年),大明首府南京殿试放榜,51个进士全是南方人,北方一个没捞着。北方学子直接上街“维权”,场面一度失控。朱元璋亲自调卷复查,结果发现南方考生文章确实漂亮,北方卷子“文理不佳”——不是他们笨,是战乱几十年,私塾都烧光了,哪还有书读?

老爷子一怒之下,把85岁的主考官刘三吾流放边疆,砍了状元陈安脑袋,又另开一榜,专录61名北方士子。这不就是中国历史上第一次“区域配额制”?一场科举风波,硬生生改写了帝国的人才地图。

我写《屯堡》,就是从这场被遗忘的“高考改革”开始的。

《中国作家》(文学版)2025年第11期封面

《中国作家》(文学版)2025年第11期封面

将“边缘人”搬进小说当主角

记者:郝余良这个人物,既非将军,也非流官,只是一个落魄书生。您为什么让他成为《屯堡》的主角?

冉正万:我去过很多屯堡,最难忘的是鲍家屯。就在安顺市西秀区大西桥镇,一个藏在稻田和青山之间的石头寨子。根据《鲍氏家谱》和地方志记载,鲍家屯始建于明洪武5年(1372年),比贵州建省还早。创建者鲍福宝是安徽歙县人,奉朱元璋“调北征南”之命率军入黔。但严格来说,他刚来那会儿,这一带还是元朝残余势力的地盘。直到明洪武15年(1382年)明军彻底平定云南、贵州,鲍家屯才真正纳入明朝版图。此后,才有江南移民陆续迁入,带来水利、农耕、建筑,也带来了中原的礼俗与记忆。

构建郝余良这个人物形象之前,我一直在琢磨:一个读圣贤书、满脑子“修身齐家治国平天下”的江南读书人,干嘛要跑到地处西南一隅的贵州?

得给他一个足够痛、足够真实、足够推着他背井离乡的理由。后来我想到“南北榜案”。寒窗十几载,放榜那天以为终于能“治国平天下”了,结果朝廷一纸诏书:“录取作废”。状元被杀,考官流放,连申诉的门都没有。这不就是600年前的“高考取消”吗?

郝余良就是这么被“逼”进贵州的。他投奔的二叔在云山屯当守备,是他唯一能抓住的稻草。他不是主动来建设边疆的英雄,而是被历史一脚踹到悬崖边的普通人。但恰恰是这种“被动”,让他在屯堡的石头缝里,看见了万卷诗书里没有的中国。

记者:小说中,您让虚构的主角郝余良与真实历史人物朱橚相遇,这个设计非常巧妙。为何选择这位相对冷门的明代藩王?他与屯堡、与主角的精神成长之间,有怎样的关联?

冉正万:写历史小说,光有大事件不行,还得有“人味儿”的支点。朱元璋第五子朱橚,明成祖朱棣的胞弟,就是这样一个支点。他不是战场上的英雄,也不是宫斗剧里的反派,而是一个被史书轻描淡写、却对后世影响深远的“另类王爷”。

他敏而好学,爱写诗,更痴迷医学和植物。明洪武25年(1392年),因为私自离开封地、跟开国功臣冯胜往来,被老爹朱元璋一怒贬到云南蒙化(今巍山)。流放途中,他经过贵州,正好和我笔下那个刚被“南北榜案”击垮、失魂落魄的郝余良相遇。

这个相遇不是偶然。我想让郝余良看到另一种“失意者”的活法。朱橚虽被贬,却没躺平。他在云南、贵州一带考察山野草木,后来写成《救荒本草》。这本书收了414种植物,其中276种是首次入药典,每一种都配有工笔插图,写明长哪儿、怎么吃、如何去毒。这可不是风花雪月的文人雅趣,这是在为饥荒中的百姓找活路。比欧洲最早的同类著作《野菜志》早了将近两百年!

小说里,朱橚见郝余良整日郁郁,决定点醒他。郝余良开始走出书斋,走进苗岭彝寨,亲身体验“椎髻短衣、刀耕火种”的生活。他发现,真正的“治国平天下”,未必在朝堂,也可能在斯拉河边的一间草棚学馆里教孩子识字,让汉人学苗语,让苗人读《论语》,用文化而不是刀剑去搭桥。

所以,朱橚这个角色,既是历史真实的锚点,也是郝余良精神转折的引路人。

屯堡文化的重要组成部分“安顺地戏” 记者 杨昌鼎 摄

屯堡文化的重要组成部分“安顺地戏” 记者 杨昌鼎 摄

补上正史没记的人间烟火

记者:您如何处理真实史料与文学想象的关系?是否存在某些“史书未载却必须被说出”的情感真实或精神真实?

冉正万:共情可以自由,大事件不能撒谎。比如明洪武年间的大事,时间、战役、官职,这些不能乱来。像顾成这个人,史书上写得清清楚楚:朱元璋的亲兵出身,明洪武8年调守贵州,6年后打下普定,后来当上普安卫指挥使。战争的时间、卫所的设置、官职的变迁,这些骨架必须硬朗,否则整个故事就站不住。

还有人物穿什么衣服、用什么武器,屯堡墙上有没有瞭望孔,这些都得有依据。我跑过鲍家屯好多趟,村里至今保留着明代水利系统、石砌碉楼。鲍家屯还现有一门铁炮,据说射程不远,杀伤力有限,但在当年,往寨门口一摆,唬人得很。

但史书不会告诉你,顾成某天晚上在卫所里喝的是米酒还是烧刀子,他和哪个小兵聊过家常。这些血肉,就得靠想象去补。而恰恰是这些“没写进正史”的细节,才让历史活过来。

我写《屯堡》,最在意的不是“发生了什么”,而是“人怎么活下来的”。正史只记胜败、官职、年号,可普通人怎么在刀光和稻浪之间安放自己的日子?怎么在“一手持戈、一手扶犁”的夹缝里守住一点人性?这些,史书没写,小说必须说。

记者:《屯堡》被视作贵州“四大文化工程”的重要成果。在国家推动文化传承创新的背景下,您如何看待“主题性创作”与“个人化表达”之间的关系?

冉正万:我小说里写的真是明朝人吗?肯定不是。说到底,写小说,不管是写洪武年间还是写今天的贵州,写来写去,都是我自己对生活的理解、对人的看法。

郝余良,他身上有我的影子,也有我们这一代人的某种共感。比如他考上进士那天,家里放鞭炮、亲戚道贺,以为就此翻身了。结果一纸诏书下来,功名作废,连命都差点没了。这种从云端跌进泥里的感觉,我不用查史料,就能感受到。因为谁没经历过“眼看就要成了,突然全盘落空”的时刻?

后来我又给他安排了一桩不喜欢的婚事,他受不了,就逃,逃到贵州。可正是在这种绝境里,他慢慢变了。老年时,他教孩子识字,不再天天念叨“本该怎样”,而是问“现在能做什么”。怨气一点点消解,和命运达成了和解。

你看,这哪是明朝故事?这分明是一个现代人如何与失败、错位、边缘化相处的过程。所谓“主题性创作”,如果只是图解政策、堆砌符号,那它就是空的。但如果把国家要讲的文化根脉,放进活生生的人心里去长,让它从血肉里自然渗出来——那“大主题”和“小我”就合拍了。

记者:李思瑾

编辑:梁姝

责编:程曦

编审:袁小娟