余的贵州札记丨20世纪初,中国留日学生及世间万象

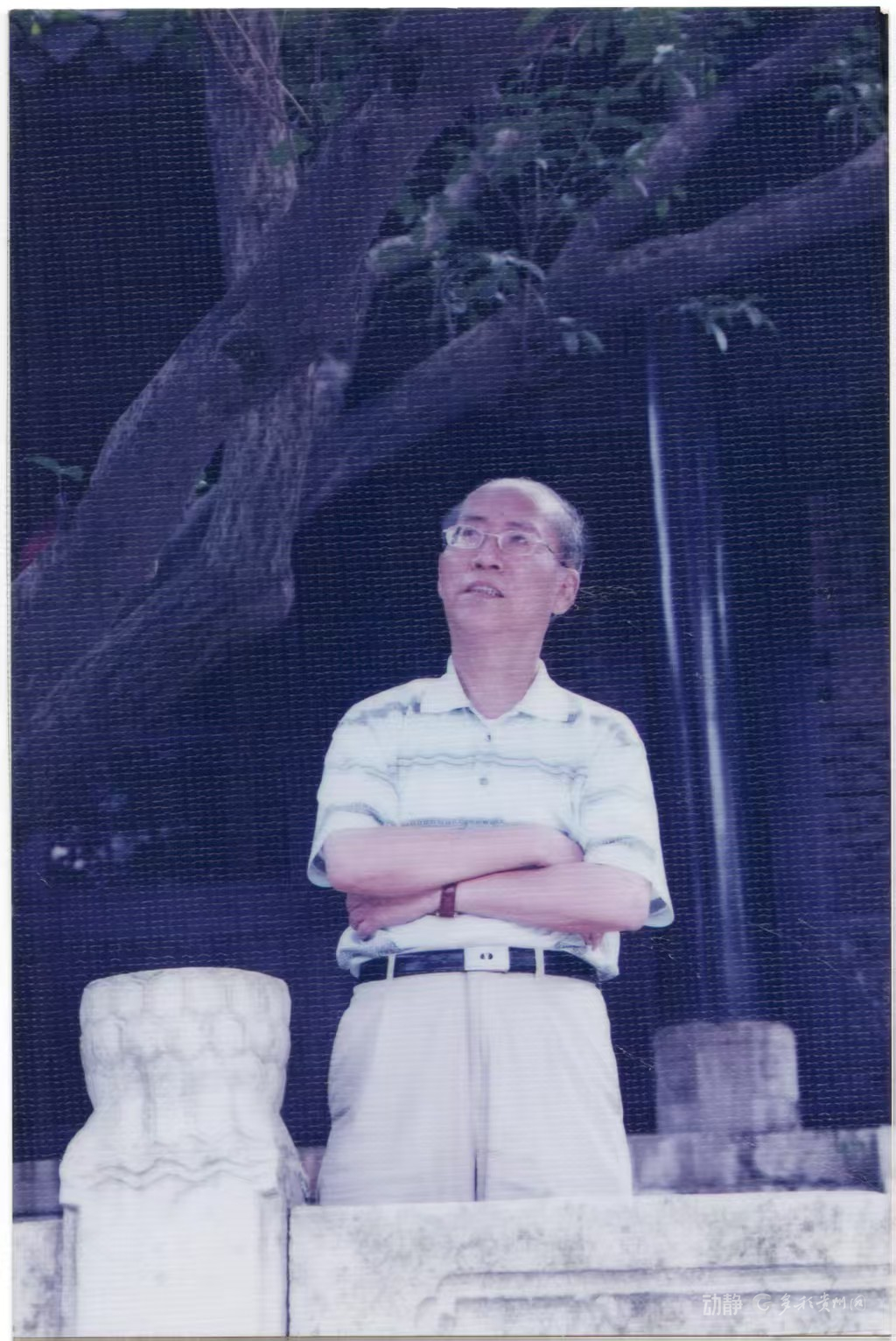

刘学洙先生(1929—2022),生前曾任贵州日报报刊社社长,是贵州新闻界公认的大好人、大忙人。我与他多为神交,鲜少面晤,仅因他是《花溪》杂志的资深作者、我是编辑,有过寥寥几次相见。

刘学洙

刘学洙

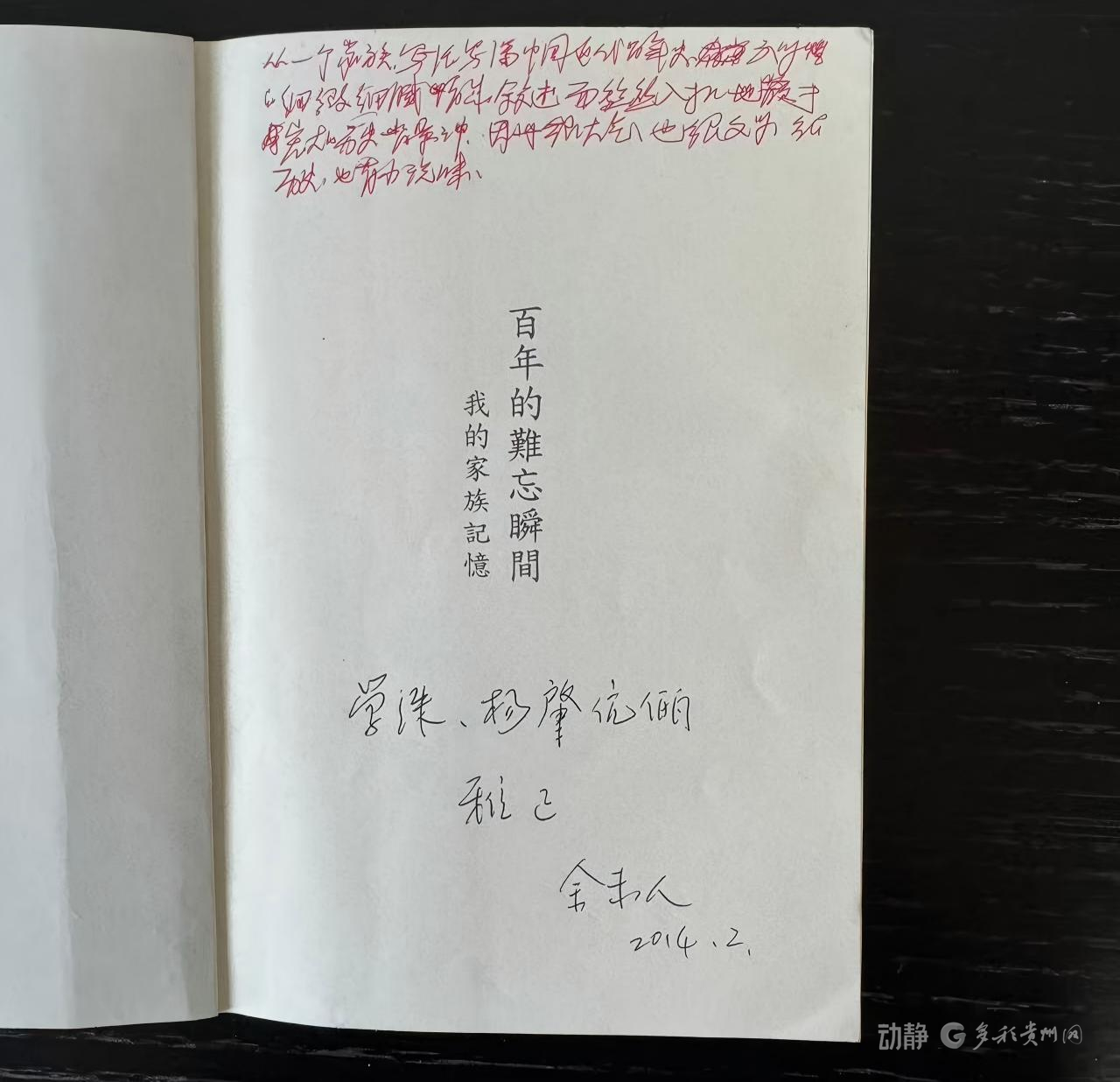

1990年,先生退休。2014年,我写作出版了一部关于家族记忆的书,学洙先生为我之家世与历史背景,做了系统而详尽的眉批。这份批注,字字珠玑,珍贵之至。

这是敬爱的学洙先生与我唯一一次文字交流。从这位老报人的笔墨间,我读到了他的真诚、渊博、执著与求实。

他是贵州新闻界永远令人缅怀的温暖存在,那些炙热而犀利的文字,至今仍辉映着贵州这片沃土。

前右二为刘学洙

前右二为刘学洙

学洙小引

甲午新春,喜得老友余未人见赠新著《百年的难忘瞬间/我的家族记忆》一书,阅之兴味盎然。边读边草记下一些杂感于书边空处。读毕全卷,一数竟有五十二条。一日,未人、王兄伉俪移驾舍下,听了颇觉意外,当即欲用手机拍摄留念。我说,这些杂记,字迹潦草,多有错漏,容我手录一过,再行奉呈,亦不失为我们两家世谊之纪念。因为书中主人公余树基老人与我岳父杨家禄同为民国时期贵阳电厂之工程师,我老伴杨肇从小就与余未人相识。

《百年的难忘瞬间/我的家族记忆》

《百年的难忘瞬间/我的家族记忆》

翌日,适逢周之江君来访,偶闻此事,颇感兴趣,说这些眉批,略事点染,也是一种文体。可名之为“写在某书边上”。 蓋钱钟书有言:“有一种人,他们觉得看书的目的,并不是为了写批评或介绍。他们有一种业余消遣者的随便和从容,他们不慌不忙地浏览。每到有什么意见,他们随手在书边的空白上注几个字,写一个问号或感叹号,像中国旧书上的眉批……因为是随时批识,先后也许彼此矛盾,说话过火。他们也懒得去理会,反正是消遣,不像书评家负有指导读者、教训作者的重大使命。”上面这些话,是钟氏“写在边上”的狭义,他的《写在人生边上》一书是广义,是他读人生这部大书的“批识”,非读书消闲的“眉批”所可比。

学洙、杨肇伉俪

学洙、杨肇伉俪

下面选出读余未人此书草记一部分,先摘引原文,再抄录“眉批”,有些条目文字做了一些补充或修改,按书中先后为序,不设框框,漫无中心……纯属暮年自娱而已。

(一)【摘引】(第53页):

(一)【摘引】(第53页):

(我的外祖父江铁,留学东洋)“他在名古屋住过两年……并购置了书桌、书柜、沙发等木板与三合板兼作的日式家具,精致、轻便而简朴。后来江铁将其带回国内,又从上海运到贵阳。至今已是整整一百年了,我仍留作纪念,置于我和女儿、侄儿家中(书中有插图照片)。老家具是有神韵、有情怀的,任何新造、仿制之物都没法批拟。”

【眉批】这又是一件罕闻。余未人外祖父百年前从日本带回国又辗转至贵阳的老家具犹存,余未人说其神韵、情怀是任何新物都没法批拟。我福州老家旧物荡然无存。很怪,二姑母的一张红色四方桌,从小我和表妹常共桌学画。1968年我去上海表妹家,二姑母已去世,却见那张方桌还在。1986年去北京,表妹与表妹夫已调教育部工作,家中又见那张旧方桌,只是已漆成咖啡色,边角磨损。睹物如见人,不由怦然。如今,往往把旧物弃之如草芥,日日新,又日新。我游欧时常见古建筑数百年依旧,有历史文化积淀感。而我们有些新建筑物不多年又推倒重来!

(二)【摘引】(第56页):

(二)【摘引】(第56页):

“20世纪初留日学生非常活跃,他们办的刊物有七十多种,编译的书刊则有几百种。在丙辰学社,江铁(余未人的外祖父)还认识了一位学习理论化学专业的同学郑贞文,他与帝国大学的同学周昌寿等人一起,正在发起编辑一部《综合英汉大辞典》,这是江铁感兴趣的工作。”

【眉批】郑贞文三字,赫然入目,让我忆及七十年前读福州市立初中时,见过福建省教育厅厅长来校视察,他就是郑贞文。郑亦福州人,中等个子,儒雅平和,来校与师生略有接触,低调,寡言,不指手划脚。有位音乐老师(名字忘了)出示一册《扬子江大合唱》歌曲清样本,请郑厅长题字。我竟有缘围观于旁,见郑氏用毛笔题了几个字,然后从衣服口袋里取出一方印章,随印章有一小盒红印泥,工工整整地钤印于签名下。他的题辞大意是勉励大家用音乐推动抗日。因为《扬子江大合唱》实仿自《黄河大合唱》。这一情景,给当年十三四岁的我留下至今难忘的记忆。郑贞文还曾聘我祖父为福建省志顾问。余未人书中所提及的周寿昌,亦闽人,我小时亦有所闻,未见过。

偌大中国,沧桑百年,闽黔相隔数千里,却从2014年的余未人书中,见到闽中故人踪影,这个世界上真小。

(三)【摘引】(第57页):

(三)【摘引】(第57页):

“1920年,中华学艺社(余未人外祖父江铁为该社成员)推举郑贞文与商务(印书馆)联络,商议由商务续办和出版《学艺杂志》。张元济(著名出版家,领衔商务印书馆)考虑后,同意接收中华学艺社的刊物和著述,并看中社内部分留日学生,挑选……郑贞文、周昌寿、杨端六、何公敢、江铁、林植夫等人(加入编译所工作)”

【眉批】上列人名中的林植夫,是我外叔祖,他是贵州巡抚林绍年的侄子,林绍年1905年在黔首选105名学子留学日本。1906年,也送福建其侄林植夫东渡日本留学。后孙中山先生委任林植夫为“同盟会福建特派员”。民国22年十九路军在福州成立“中华共和国人民革命政府”,林出任文化委员会委员,受到蒋介石的通缉。林植夫与叶挺将军是忘年深交,民国27年投身叶挺将军领导的新四军,任政治部敌工部部长,被称为“党外布尔什维克”。“皖南事变”被俘,囚禁在上饶集中营,达5年之久。抗战胜利后,经组织营救出狱。回闽参加中国民主同盟,翌年出任民盟福建省支部负责人。不久,民盟转入地下,他参与福建学生的“反饥饿、反内战、反迫害”斗争。抗战胜利初,他经常用“老马”的笔名,在福州报上发表杂文,抨击时弊。旋即由香港转解放区,受周恩来接见。1949年福州解放,陈毅指示他回福建主持民盟组织,1950年后,任福建省政协副主席、民盟中央委员、民盟福建主委。1963年病逝于福州。(以上见《福建史志》杂志)林植夫我读初中三年级时见过,只知他写了一本《这八年间》,曾想找一本看看,他子女说这本书在上海出版,不易得。他用“老马”笔名写的杂文,我曾读过几篇,文笔老辣。因我年幼,未能与他交谈,失去了亲炙老前辈教诲的机会。但他那清癯精明的容貌与豪气逼人的样子,还是让少年的我暗自崇敬。

(四)【摘引】(第60页):

“1932年1月28日,日本海军陆战队突然袭击上海闸北,‘一二八’事变爆发。29日上午,日军飞机轰炸商务,其总管理处、编绎所、四个印刷厂、仓库、尚公小学等全部被焚为废墟。2月1日,商务印书馆所属的东方图书馆又遭日本浪人潜入纵火,……日军这种恶行的用心,在当时日军陆战队司令盐泽幸一的语言中表述得最为充分:‘烧毁闸北几条街,一年半载就可恢复。只有把商务印书馆这个中国最重要的文化机关焚毁了,它则永远不能恢复。’江铁在劫后前往探查,只见这座号称东亚第一、自己经常光顾的、有五层楼房的图书馆竟然沦为残破的空架子,想到那多年积累的46万册宝贵的书籍全中化为废墟,面对废墟,悲从中来。……商务的编译所不得已而被撤销,原来200多编辑人员减少到10余位。江铁加入了失业大军。”

【眉批】:这次事变,我才五岁,小小的心灵却留下了深深的印记。因为我祖父也是商务印书馆的小股东,持有少量股票。商务惨遭轰炸后,曾向每个股东寄来一套资料,其中就有只剩空架的东方图书馆的图片。我亲见祖父痛心疾首,怒不可抑的样子,大骂日本强盗。读余未人书,钩起我当年的记忆甚多,此为一例。我对江铁忽觉肃然起敬了。

(五)【摘引】(第89页):

《上海,海纳百川》一节云:“旧时,不论是精英、遗老遗少,寻常百姓,下苦力者,罪犯,只要决心来到上海,都能在上海找到自己的位置。各色人等如欲显赫张扬,精心图谋也许能一夜成名;欲隐姓埋名在社交里消遁,可以大隐隐于市。”

【眉批】读这段文字,我又想起了沈瑜庆,他是辛亥革命后贵州和平交出政权的末代巡抚。因为他是福州人,沈葆桢之子,我有一卷《涛园集》,福建文史馆所赠,是他的遗著。他下台后,“引疾归沪……侨居上海,憔悴皤然,遽然一老。一时海内遗老,多羁于沪,瑜庆朝夕过从,恃以遣日。以戊午年(民国七年,1918年)九月胃病不食数日卒,年六十一。”(摘自《福建通志本传》)此亦“大隐隐于市”之一例证。民初,隐于上海者,尚有黔人陈夔龙等清末大臣。上海真藏龙卧虎之区。

(六)【摘引】第92页

“由英美商人开设的、主要放映英、美电影和演出西洋歌剧的光陆大戏院,与滕銮(余未人的祖母)的文化背景相去甚远,而余秀萼(余未人的祖父)也带她去光顾过。……当时‘大光明’的票价最低6角,最高到2元5角,而一担米的价钱是6元,一个月的饭钱也就在6元到8元间。”

余秀萼(左)1912年照片

余秀萼(左)1912年照片

【眉批】这个数据很有趣。十张或两三张电影票,可买一担米,可供一个月的饭钱!奇“货”可居也。是否有点像如今,阔人打一次高尔夫球,可供平民一家多少月生活费?

(七)【摘引】(第93页):

(七)【摘引】(第93页):

“1924年余树基(余未人之父)有幸在舅舅的名下进入了这所上海当年最好的学校上高小(商务印书馆尚公小学)。能进这所小学,也是舅舅当年的期望。这里先后有优秀的教育家叶圣陶、郭绍虞等先生执教,是上海知识精英的摇篮。”

【眉批】记得,我小时候的语文课本就是叶圣陶编的,开明书店出版。叶曾当过十年小学语文老师,新中国成立后任国家出版总署副署长等要职。郭绍虞也是文学大家,后任复旦大学中文系主任,他们都是中国著名教育家、学问家。民国时期语文教学质量,语文教材质量,可见一斑。

(八)【摘引】(第113页)

“余(树基)的主要兴趣不在文科,但历史课黄支眉先生的讲述的确引人入胜。黄先生后来是海内外知名的明史专家。他的讲课风格是独树一帜的。在余树基上高三的两个学期,他只讲了一篇曾国藩的《圣哲画像记》,但余树基觉得,学了这个,就对中国历史文化都了然于心了。……后来余树基对我说:‘你们学历史课,东背一点西背一点,考完就都还给老师了;还不如我们读金中(金陵中学)的时候,读一篇《圣哲画像记》就可以用一辈子!’”

【眉批】这是早年读古文必读的名篇。我初中毕业暑假期间,母亲让我去祖父门生兼益友林秋敭老人府宅补习中文,他第一篇也是教曾国藩的《圣哲画像记》,而且还课时必须背诵给他听。他对《圣哲画像记》的评价极高,忽觉竟与余树基所言相通。曾国藩认为中国书籍浩如江海,非一人所能尽读,要在慎择。他亲选了古今圣哲三十二人,命儿子曾纪泽为之画像,并亲加精评,藏之家塾,让后嗣读书取足于此,不必广心博鹜。这大约是曾氏一种做学问的方法。

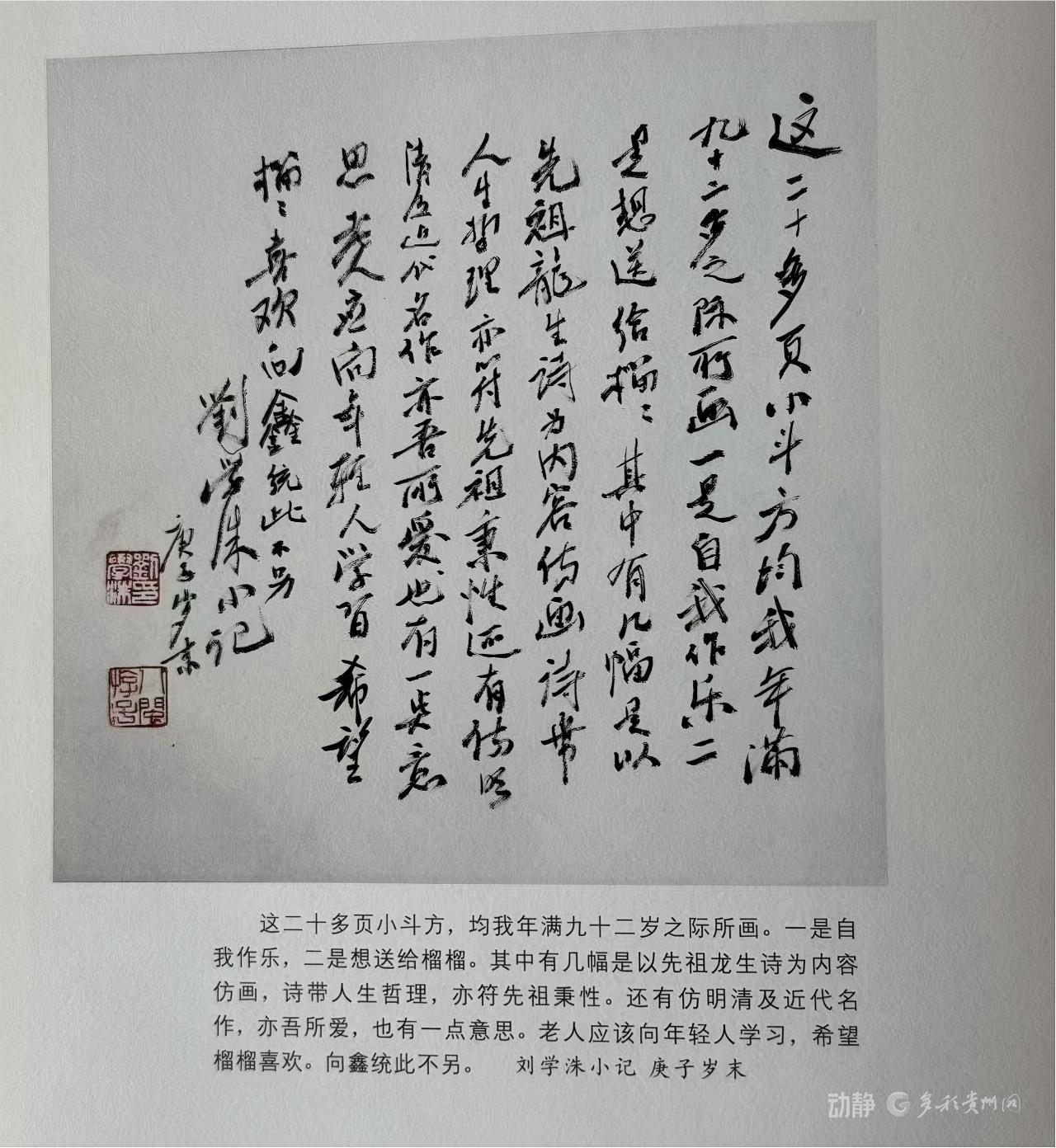

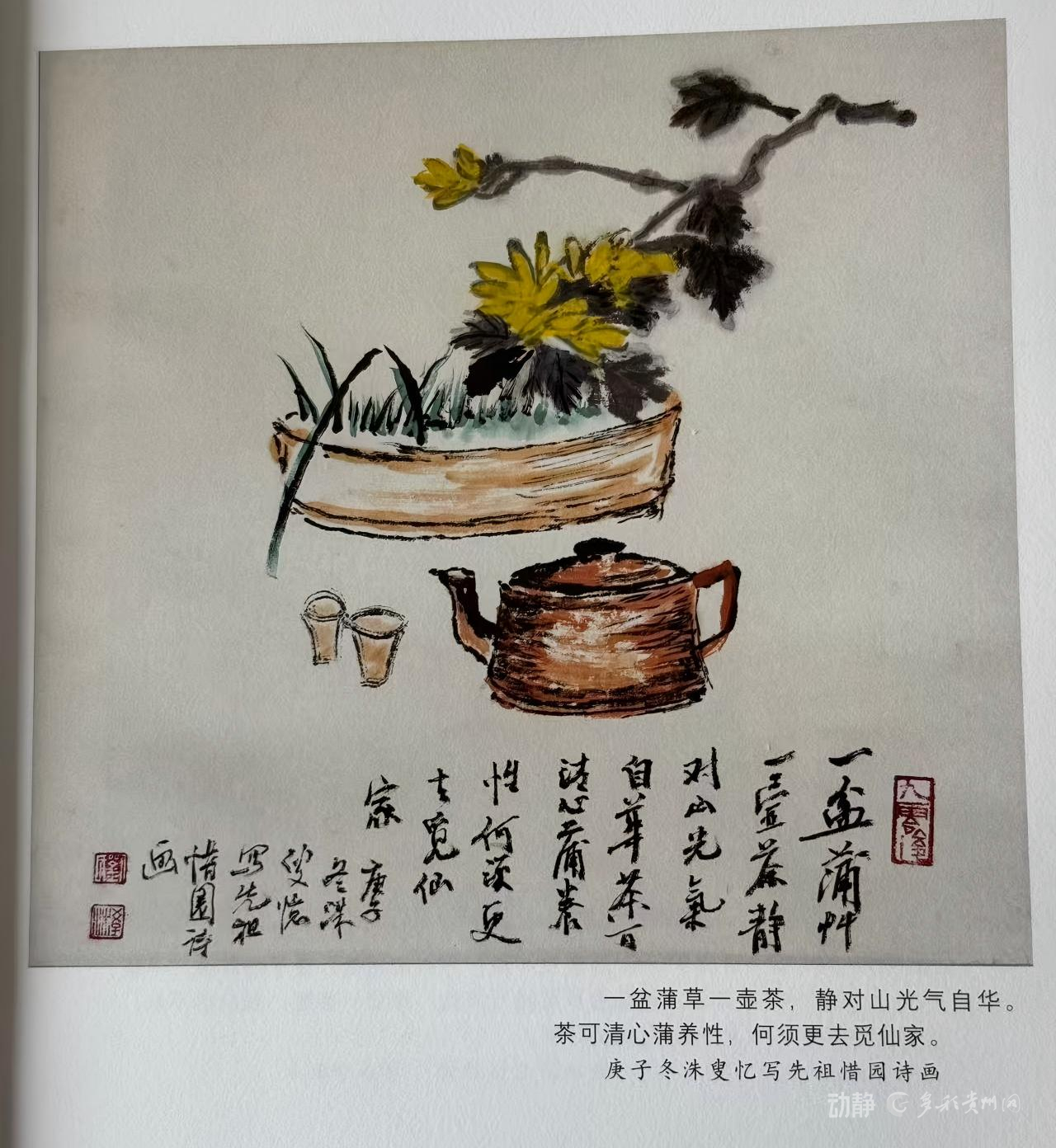

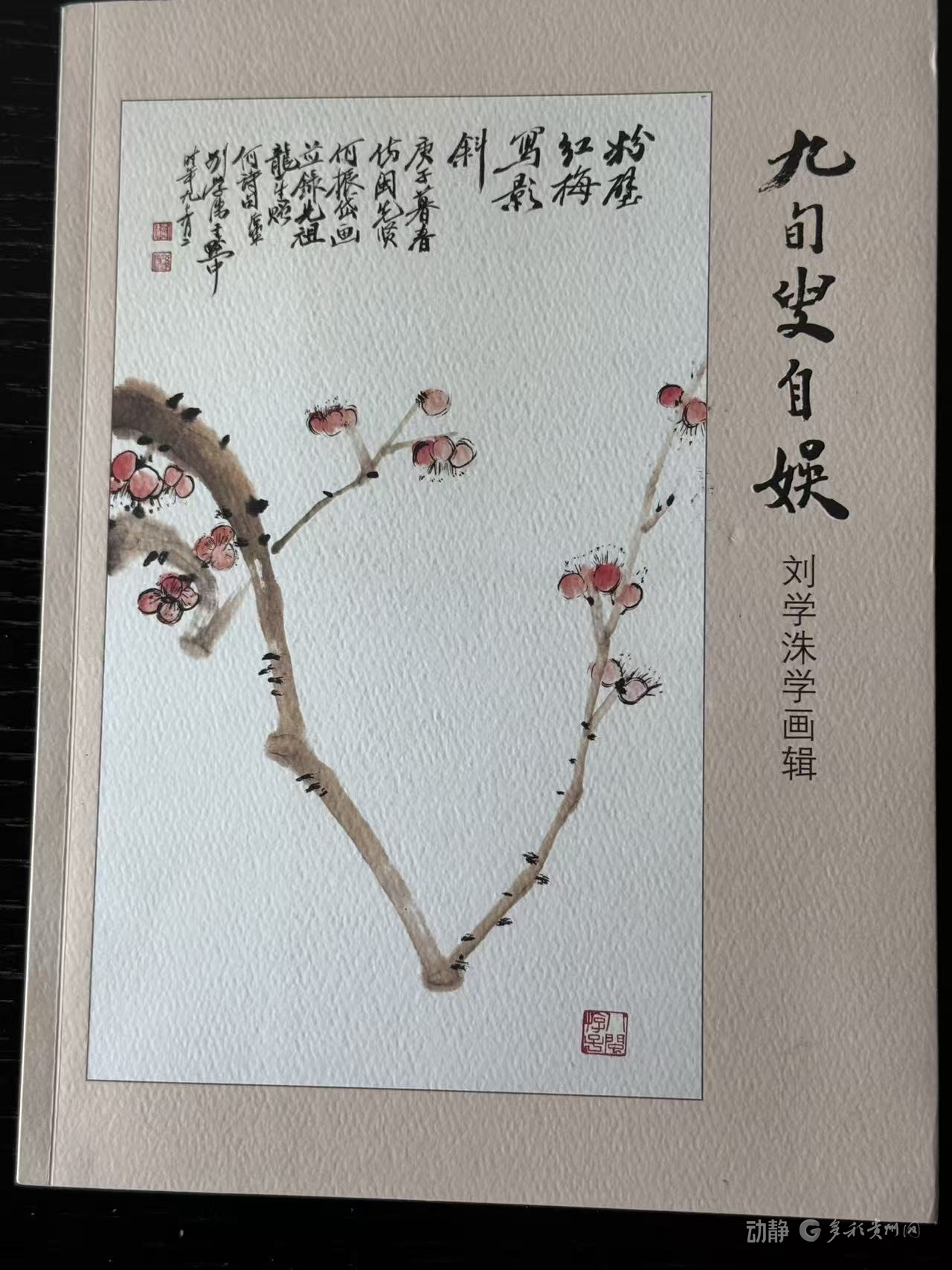

刘学洙先生画集封面

刘学洙先生画集封面

(九)【摘引】(第114页)

“余占鳌(树基)在金中结识了同班同学程千帆(会昌),他后来成为武汉大学、南京大学近著名文(史)学教授。……程千帆常常在报纸副刊上写文章,还写小说在《东方杂志》上发表。……稿费标准是五毛至三元钱一千字。那时候一个月的伙食费是六元钱。程千帆除了解决他自己的伙食费之外,还不时请余树基去游览名胜古迹,去玄武湖划船,喝喝茶,吃点椒盐花生米、烧饼之类的小零食。”

【眉批】这里写的程千帆(1913-2000年)故事,大约是在上世纪三四十年代,当时的稿费及生活费对比颇有意思。程千帆与余未人先君余树基交游情景,也反映当时学人的文化生活风貌,清贫而有韵致。