安徽文化大展亮相北京 近400件古今展品尽赏皖风徽韵

7月18日,北京民生美术馆,“山水有清音 安徽文化艺术大观”展览现场,参观者们在拍摄中国最早的“免税通关凭证”鄂君启金节(车节)。该文物出土于安徽寿县,是战国中期楚怀王颁发给鄂君启的免税通行证,该金节铸造所采用的焚失法与金银错工艺,为研究战国时期的青铜器工艺提供了珍贵的实物资料,铭文内容对研究当时楚国的政治、经济、军事、交通等都有着巨大的价值。

当日,“山水有清音 安徽文化艺术大观”展览开幕,6000余平方米的展览空间、近400件跨越古今的珍贵文物与摄影、绘画、石雕、戏服等展品,向观众全方位呈现安徽的历史文化底蕴与艺术风貌。

7月18日,北京民生美术馆,“山水有清音 安徽文化艺术大观”展览现场,参观者们在聆听志愿者讲解清代书法家傅山的行书《唐诗轴》。这幅书法的内容是李白在安徽宣城游历时写就的《秋登宣城谢脁北楼》。南朝诗人谢脁曾在安徽南部城市宣城做太守,他的山水诗风格对包括李白在内的唐代诗人影响很大。李白曾在十年间六至宣城,游遍安徽南部的山水,写下许多脍炙人口的诗句。中青报·中青网记者 孔斯琪/摄

7月18日,北京民生美术馆,“山水有清音 安徽文化艺术大观”展览现场,参观者们在聆听志愿者讲解清代书法家傅山的行书《唐诗轴》。这幅书法的内容是李白在安徽宣城游历时写就的《秋登宣城谢脁北楼》。南朝诗人谢脁曾在安徽南部城市宣城做太守,他的山水诗风格对包括李白在内的唐代诗人影响很大。李白曾在十年间六至宣城,游遍安徽南部的山水,写下许多脍炙人口的诗句。中青报·中青网记者 孔斯琪/摄

7月18日,北京民生美术馆,“山水有清音 安徽文化艺术大观”展览现场,参观者在观看一件描绘安徽山水风貌的卷轴画。该展分为“水、山、形势、人文”四个板块十二个单元,不是按照一般意义上的时间线来串联展品,而是尝试探讨安徽自然山水与人文创造之间的关联。中青报·中青网记者 孔斯琪/摄

7月18日,北京民生美术馆,“山水有清音 安徽文化艺术大观”展览现场,参观者在观看一件描绘安徽山水风貌的卷轴画。该展分为“水、山、形势、人文”四个板块十二个单元,不是按照一般意义上的时间线来串联展品,而是尝试探讨安徽自然山水与人文创造之间的关联。中青报·中青网记者 孔斯琪/摄

7月18日,北京民生美术馆,“山水有清音 安徽文化艺术大观”展览现场,参观者在展厅中的徽派建筑木结构复原件前拍摄票根留念。中青报·中青网记者 孔斯琪/摄

7月18日,北京民生美术馆,“山水有清音 安徽文化艺术大观”展览现场,参观者在展厅中的徽派建筑木结构复原件前拍摄票根留念。中青报·中青网记者 孔斯琪/摄

7月18日,北京民生美术馆,“山水有清音 安徽文化艺术大观”展览现场,一处展柜里展示着清代寓居扬州的徽州盐商程庭所作的《春帆纪程》。康熙五十七年(1718年)春,从未一睹故乡面目的程庭在47岁踏上还乡之路,他由长江入皖,沿新安江而行,将一路所见所感写入《春帆纪程》。中青报·中青网记者 孔斯琪/摄

7月18日,北京民生美术馆,“山水有清音 安徽文化艺术大观”展览现场,一处展柜里展示着清代寓居扬州的徽州盐商程庭所作的《春帆纪程》。康熙五十七年(1718年)春,从未一睹故乡面目的程庭在47岁踏上还乡之路,他由长江入皖,沿新安江而行,将一路所见所感写入《春帆纪程》。中青报·中青网记者 孔斯琪/摄

7月18日,北京民生美术馆,“山水有清音 安徽文化艺术大观”展览现场,参观者在拍摄安徽凤阳明中都前朝区宫殿遗址出土的石构建筑部件。中青报·中青网记者 孔斯琪/摄

7月18日,北京民生美术馆,“山水有清音 安徽文化艺术大观”展览现场,参观者在拍摄安徽凤阳明中都前朝区宫殿遗址出土的石构建筑部件。中青报·中青网记者 孔斯琪/摄

7月18日,北京民生美术馆,“山水有清音 安徽文化艺术大观”展览现场,参观者在拍摄一件出土于安徽省怀宁县的春秋时期青铜匜。中青报·中青网记者 孔斯琪/摄

7月18日,北京民生美术馆,“山水有清音 安徽文化艺术大观”展览现场,参观者在拍摄一件出土于安徽省怀宁县的春秋时期青铜匜。中青报·中青网记者 孔斯琪/摄

7月18日,北京民生美术馆,“山水有清音 安徽文化艺术大观”展览现场,参观者在观看郎静山等“黄山摄影流派”摄影家的作品。中青报·中青网记者 孔斯琪/摄

7月18日,北京民生美术馆,“山水有清音 安徽文化艺术大观”展览现场,参观者在观看郎静山等“黄山摄影流派”摄影家的作品。中青报·中青网记者 孔斯琪/摄

7月18日,北京民生美术馆,“山水有清音 安徽文化艺术大观”展览现场,参观者在展厅中观看黄山的资料照片。中青报·中青网记者 孔斯琪/摄

7月18日,北京民生美术馆,“山水有清音 安徽文化艺术大观”展览现场,参观者在展厅中观看黄山的资料照片。中青报·中青网记者 孔斯琪/摄

7月18日,北京民生美术馆,“山水有清音 安徽文化艺术大观”展览现场,参观者在拍摄展厅中的徽派建筑木结构复原件。中青报·中青网记者 孔斯琪/摄

7月18日,北京民生美术馆,“山水有清音 安徽文化艺术大观”展览现场,参观者在拍摄展厅中的徽派建筑木结构复原件。中青报·中青网记者 孔斯琪/摄

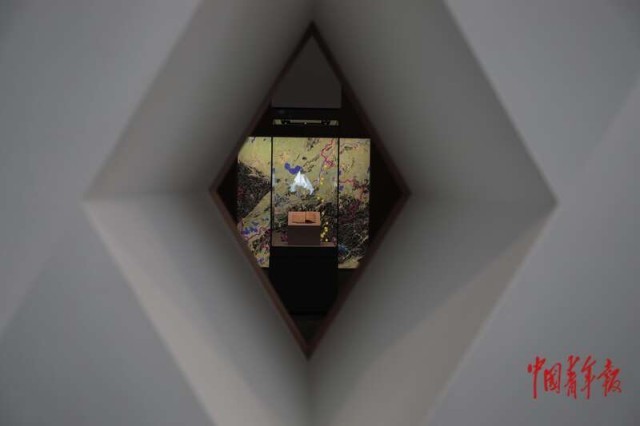

7月18日,北京民生美术馆,“山水有清音 安徽文化艺术大观”展览现场,参观者在展厅中的多媒体装置前拍照打卡。据悉,展览将持续至2025年10月30日。中青报·中青网记者 孔斯琪/摄

7月18日,北京民生美术馆,“山水有清音 安徽文化艺术大观”展览现场,参观者在展厅中的多媒体装置前拍照打卡。据悉,展览将持续至2025年10月30日。中青报·中青网记者 孔斯琪/摄