龙说夜郎丨册亨“刘道”,“虽老不老矣”

清雍正六年(1728年)册亨选址郎卧(今册阳)首建土城。乾隆二十六年(1761年)“以石易土”,改建石城。城垣一周,开三门,南门“怀远”,西门“柔远”,北门“绥来”。从北门出到板年寨,现存一条古驿道,依山就势,石板铺就,全长2000余米,宽2米,俗称“刘道”。“刘道”得名刘名晋,字迪康,湖南宁乡人,监生。光绪二十六年(1900年)任册亨州同,在任两年,创修从册亨到兴义府城安龙的驿道,“刘道”为完成的第一段。上任册亨前,刘名晋任“贵州按察司照磨”,按察司有统辖管理全省驿传事务的职责,“照磨”虽然只具体负责文书和卷宗,但刘名晋这段按察司任职经历,为创修驿道打下一定基础。

册亨“刘道”

册亨“刘道”

关于册亨这条驿道的记录,主要来自一位民国官员。李光啟,贵阳人,字德章。民国前期兴义系军阀统治贵州时,李光啟参与禁烟(鸦片),多次受政府嘉奖。曾在“紫云、桐梓”等地任职,“奔走四方”。李光啟于民国二十六年(1937年)二月,撰“刘名晋修路记”,镌碑一通,高0.95米,殘宽1.53米,厚0.14米。碑文由李光啟幕僚“贵阳丁寰光(字)晹谷书”,安龙石匠“王仁孝刻石”。碑文记载,民国“二十五年(1936年)夏,余莅册任”,赴册亨任知县,“未至城(时县城在册阳)”,就有路人告知册亨交通不好,“不有新路弗能达”,如果不是有刘名晋修的这条路,都无法抵达。李光啟到任册亨后,偶然发现“习安邓金昶所为《重修文昌宫序》碑,言迪康治绩颇详”,即安顺人邓金昶撰写的一通碑文,详细记载了刘名晋的政绩。于是“朝夕摩抄读之,如晤迪康。”邑中父老知道此事,邀请李光啟到驿道视察,详细讲述当年刘名晋“披荆勘道,策马坠岩”的修路故事。时刘名晋“督工未竣”,便无奈“瓜代去”。因为按照计划,册亨到兴义府城安龙的驿道,路线为册阳、板年、冗渡、冗贝、威旁,出册亨到府城地界的兴隆,可惜两年未到,刘名晋就被新任州同张兆芑接替,驿道修建中断。

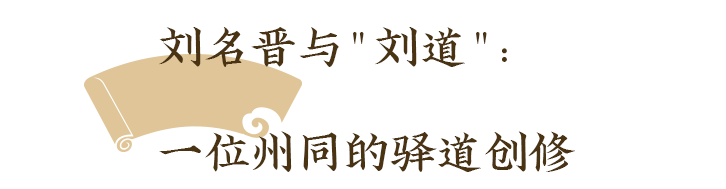

邑中父老告诉李光啟,驿道曾被已故乡绅“汤茂淇、王流光”等人补修并镌碑纪念,可惜“碑志毁于牧竖,始末甚详”,即修路碑被牧童毁掉,所以好多事情缘由都不清楚了。牛滚塘附近道旁崖壁现存“天梯石栈”摩崖石刻,横长形,高1米,宽4.5米。“天梯石栈”形容山路险峻,来源李白《蜀道难》:“地崩山摧壮士死,然后天梯石栈相钩连。”款识:“光绪二十九年癸卯(1903年),岑南汤茂淇题。”岑南是安龙雅名,说明汤茂淇祖籍安龙,在册亨生活。

“天梯石栈”摩崖石刻拓片 黔西南州博物馆藏

“天梯石栈”摩崖石刻拓片 黔西南州博物馆藏

李光啟“谛视山谷险夷及其跋涉陈迹,觉斯路也不可易矣”,仔细审视山势和往来跋涉的痕迹,觉得驿道修得实在不容易。云:“册人安履数十年如一日,宜其谓之新也。而迪康所永贻册人者,拟之白渠、苏隄。”册亨人安稳生活数十年如一日,所以觉得这条驿道很“新”,刘名晋这个惠民工程,堪比赵中大夫白公修建的“白渠”和苏东坡在西湖修的“苏堤”。

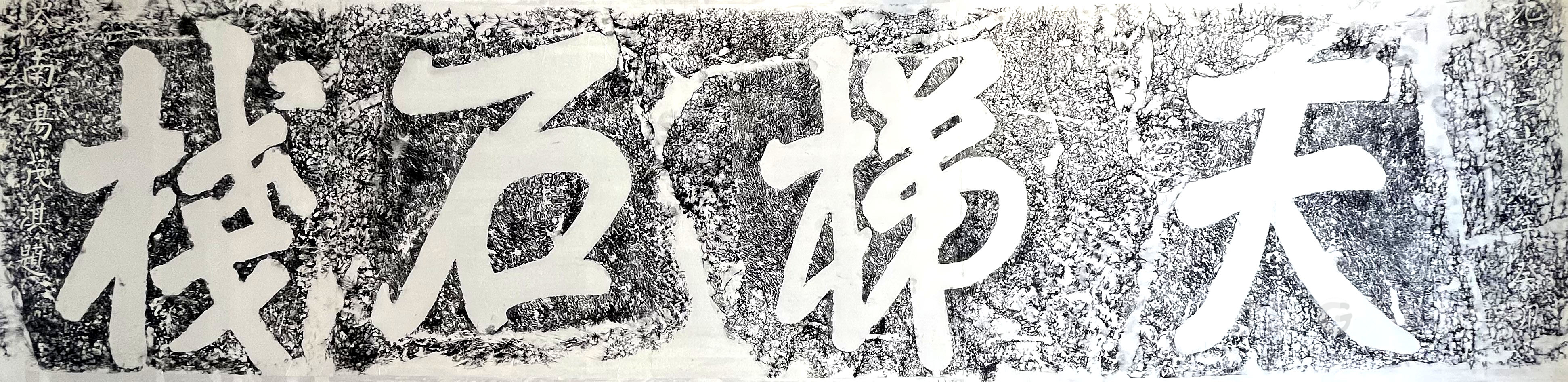

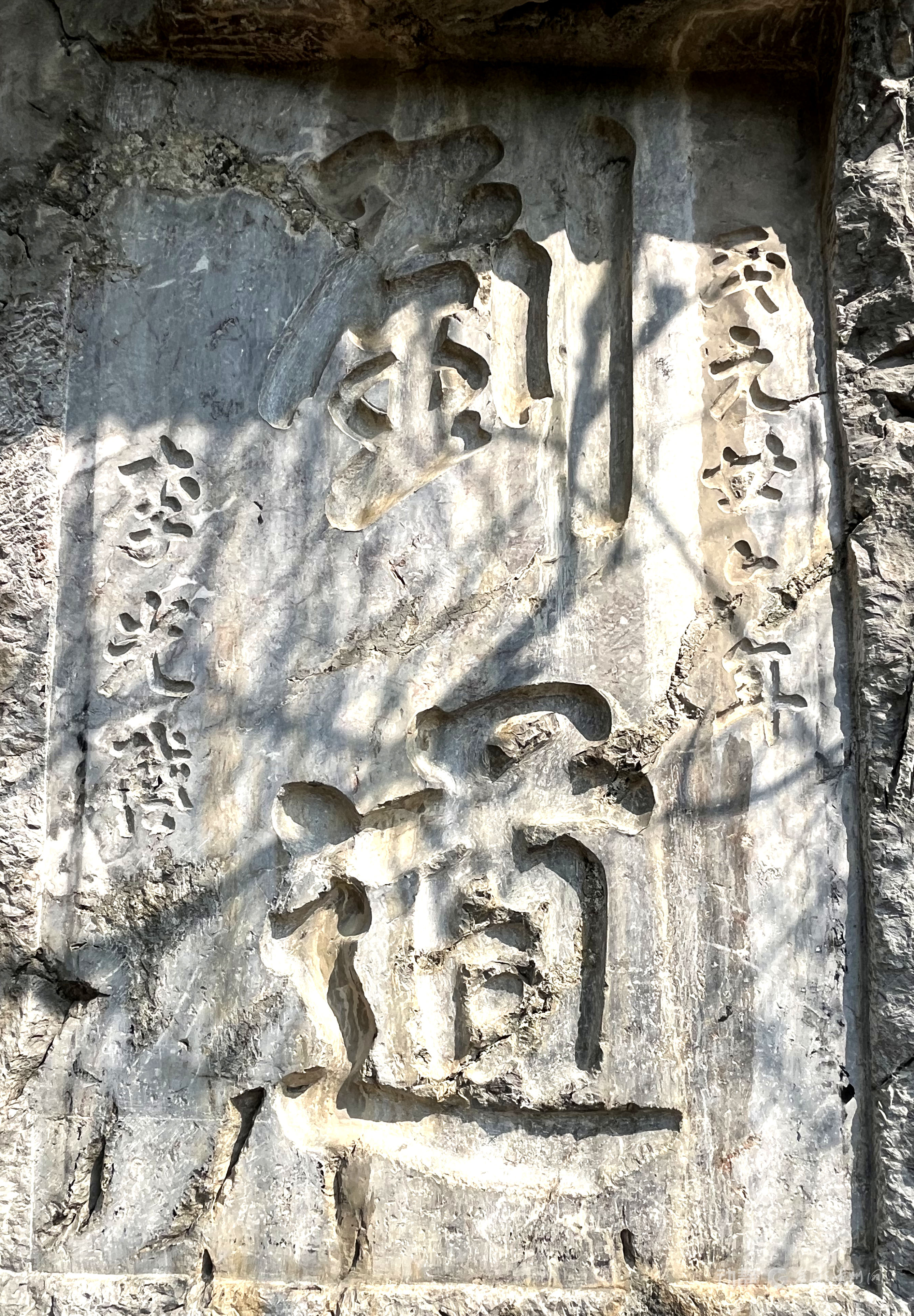

为纪念刘名晋功绩,李光啟“摩刘道于崖”,镌刻“刘道”摩崖石刻。石刻楷书竖题,高1.67米,宽 1.06米。落款:“民元廿六年(1937年);李光啟。”时值抗战前夕,日寇铁蹄逼近,李光啟众志成城,号召全县民众修筑城墙、碉堡等城防建设。民众恭颂李光啟德政,驿道旁镌刻一方“德化册民”摩崖石刻,高3米,宽1.5米。款识:“德章县长李公德政纪念;册亨全县民众恭颂;中华民国二十六年(1937年)元月吉日”。

“刘道”摩崖石刻

“刘道”摩崖石刻

“德化册民”摩崖石刻

“德化册民”摩崖石刻

刘道摩崖石刻完成后,李光啟经常与“僚属绅耆遨游”,“瞻仰之”,不时与众人聊起刘名晋。绅耆言其相貌“颀皙”,身材修长白晳,“目炯炯有光”,“民元前十年(1902年)”离开册亨。李光啟则向众人回忆,民国十年(1921年)曾经见过在铜仁任职的刘名晋,时“艾发种种”,发白稀疏,但“犹健也”。又云:“今又十六年矣,其庞眉皓首、扶鸠杖以徜徉者?”现又过去十六年,恐怕已是白发苍苍、拄着拐杖的蹒跚老人了?众人听闻,“悯其遽老”,感慨岁月无情,年华终老。李光啟则说:“册有刘道迪康,虽老不老矣。”大概就是人虽老去,但就像册亨“刘道”,历久弥新,精神不死。